Trois mots de Daniel Pozner par Alain Frontier

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

« Le temps non pas, mais nous nous en allons… », écrivit Ronsard un jour de grand spleen. Beaucoup d’autres après lui[1], paresseusement, ont repris la formule à leur compte, sans s’aviser, comme le suggère Daniel Pozner en 4e de couverture de son dernier livre, que les jours, au lieu de fuir, pourraient au contraire s’additionner… Car — j’aurais dû commencer par le préciser — c’est au quotidien, aux événements et aux choses du quotidien, « dictionnaires[2], amours, bébés, souvenirs, lectures[3]… » (ibidem) que s’intéresse le poète — lequel sait pourtant très bien qu’il n’est pas facile de les saisir, les choses, ni de les voir autrement qu’on nous les fait voir : belle lurette qu’ils se dissimulent derrière le sens convenu qui leur préexiste. Daniel Pozner commence donc par tailler, couper, découper, isolant arbitrairement — c’est-à-dire selon son vouloir, non au hasard ! — un certain nombre de fragments, qu’il sauve du même coup de l’oubli ou de l’indifférence : sans son intervention, ils étaient destinés, autant que les autres, à se fondre dans l’air et à disparaître à jamais.

Cela ne va pas sans une certaine cruauté : scalpel, journaux froissés, écrans crevés. Les prélèvements ruinent l’ancienne syntaxe, défont le système (de la « réalité », de la phrase), en dehors duquel rien ne saurait exister.

Impossible d’en rester là. Libérer les mots et les choses des cohérences convenues qui les enchaînent et les font exister, c’est courir le risque d’une désorganisation irréversible, c’est-à-dire finalement du silence et du rien. Le projet de Pozner n’est pas de se complaire dans l’entropie ! Si l’on veut seulement faire table rase des signes, il suffit de se taire et de se boucher les oreilles, pas besoin de poésie pour ça ! Que faire donc de ces bribes, de ces lambeaux, pour qu’au lieu de disparaître à leur tour, ils permettent l’émergence d’une langue nouvelle, avec sa logique propre et sa syntaxe ?

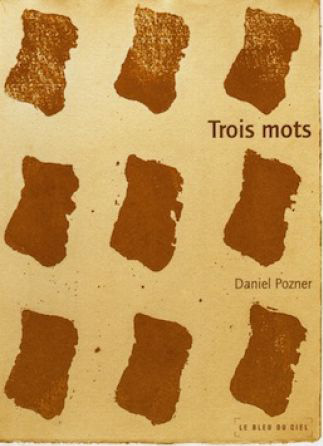

La solution ne peut être que poétique : le nombre. Elle passe par l’invention d’une forme. Une forme à la fois rigoureuse, intelligente, clairement lisible, et efficace : une série de strophes[4], typographiquement bien espacées l’une de l’autre, comme les modules répétés sur les bâches de Claude Viallat[5]. Chaque strophe (une ou deux par page, selon les cas) est constituée de cinq lignes inégales et relativement brèves (3 à 5 syllabes, rarement davantage). Elle se présente comme un petit bloc auto-suffisant, un condensé de sens, où tout serait dit — à condition de lire littéralement et à la lettre près.

Pourtant ces strophes, isolées typographiquement, sont loin d’être indépendantes les unes des autres : certaines semblent se grouper en poèmes qui se poursuivent sur plusieurs pages (en général trois, parfois davantage) ; surtout, et c’est la partie la plus originale du dispositif[6], une lien très explicite les relie entre elles, le vers initial de chacune étant systématiquement répété dans la strophe suivante, dont il devient le deuxième vers — un peu comme dans la forme appelée pantoum[7]. Mais alors que le pantoum du XIXe siècle est destiné à se refermer sur lui-même (le premier vers étant encore une fois répété, cette fois à la fin du poème) pour constituer une sorte d’unité indivise et lancinante, le texte ici ne s’arrête jamais, rebondit d’une strophe à l’autre, refuse de conclure. Un même mot, ou groupe de mots, a beau être exactement répété, une fois déplacé il devient autre («Les mêmes jamais / les mêmes phrases »), il change de nature, de fonction, de couleur. Cette poésie-là n’est jamais immobile. Daniel Pozner, selon son habitude, y va bille en tête : Pft !... Enjambements et tmèses génèrent de rapides et violents glissements, des phrases, des mots même s’interrompent en cours de route (« t’expliquerai si », « les fragm »), sans que l’on puisse alors décider si l’apocope est due à l’extrême condensation du discours ou à la vitesse du débit.

Une poésie intelligente, et emportée. Difficile à comprendre ? Certainement pas ! Il suffit d’écouter et de se laisser entraîner par sa rapidité. Trois mots seulement, si l’on en croit le titre… Ces trois mots nous parlent beaucoup !

[1] Beaucoup mais pas tous ! Apollinaire, par exemple, ne tombe pas dans le panneau : « les jours s’en vont je demeure… »

[2] Par exemple le « vieux mot » frelore, à la page 56 (cf. l’allemand verloren) ; mais aussi foutraque, chaler, et quelques autres.

[3] Nerval, Apollinaire, Lewis Carroll…

[5] Voir l’illustration de couverture.

[6] Le seul poète actuel (et non des moindres !) chez qui je retrouve quelque chose qui y ressemble un peu est le poète Québécois André Roy, bien que le ton, le rythme et aussi le contenu, bref le style, soient sans aucun doute différents.

[7] Voir Baudelaire : Voici venir le temps où vibrant sur sa tige… etc.