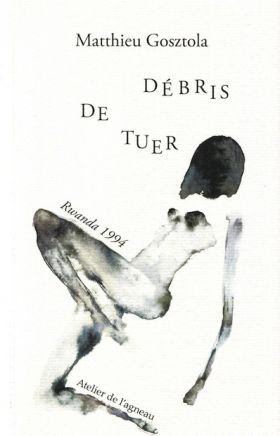

Débris de tuer de Matthieu Gosztola par Sylvie Dupuis

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Matthieu Gosztola, lorsqu'il lit Débris de tuer, s'accompagnant au piano, privilégie « le magnétisme animal de la voix humaine ». Grâce à cela, il s'inscrit dans la lignée d'une tradition musicale, qui, avec l'opéra, court depuis le milieu du XIXe siècle. S'il se tient proche de la musique, ce n'est pas seulement parce qu'il offre des lectures de son texte mélangées au tissu musical de ses compositions (fait que j'ai analysé dans Poezibao ) ; c'est aussi parce qu'avec ce livre de poèmes il se tient près de Debussy puisqu'il observe de bout en bout un « mouvement de flux et de reflux entre le réalisme le plus implacable et l'onirisme le plus impalpable » (Pierre Boulez).

Mouvement de flux et de reflux, même si à première vue non. Le « réalisme le plus implacable » touche nettement (s'y cantonne ?) la première partie du recueil, qui relate les événements du génocide. Mathieu Gosztola s'attache à épeler le réel. Epeler des personnes. Des êtres en proie au cauchemar vivant. Puisque le réel c'est quelqu'un (Gérard Pommier). Il relate le sans absence (puisqu'il n'y a pas d'absence dans le réel). Il dit le hors symbolique (puisque le réel, c'est ce qui résiste à la symbolisation). L'écriture poétique devient ce qui permet au langage de se tenir en-deçà du signifiant. Avec une précision et une intensité qui tournent au cauchemar. Le cauchemar, c'est, quand la douleur et l'inhumanité règnent en maître, là. Où il n'y a pas de signifiant. Là. Où il n'y a pas de symbolique. Là. Où il n'y a pas d'absence.

La seconde partie de Débris de tuer. Qui est le temps de la mémoire. Où les rêves font retour. Eau noire roulant avec elle le sable, la poussière, la cendre. Eau ramenant à la conscience les cailloux polis par l'horreur des massacres. Des crânes, de petits crânes, d'enfants. Nourrissons écartelés. L'innommable de la terreur est restitué à l'être qui croit pourtant avoir survécu. L'être, le survivant. Mais qui ne fait que vivre. Sa mort. Une mort qu'il habite.

En même temps, flux et reflux il y a, l'onirisme touche au plus profond la première partie du livre, dans la façon avec laquelle Gosztola opère une utilisation singulière mais héritée du surréalisme de l'image poétique. Et le réalisme n'est jamais absent de la seconde partie. Puisque les rêves. Les visions. Sont relatés avec la précision des gestes d'un ébéniste. Sur le bois.

Mais. Le temps d'après le génocide est le temps où les visions font feu de tout bois, de tout geste, de tout sens. Les visions : si insistantes, cancer métastasé dans chaque parcelle de l'imaginaire, dans chaque moment de la vie. Survie. L'une des clameurs de Débris de tuer est de ressusciter précisément chaque vision, avec tout l'attirail formel que peut offrir aujourd'hui la poésie. « Ressusciter chaque vision », c'est-à-dire rendre perceptible, audible, sa force d'impulsion, son mouvement de frappe, sa décharge électrique dans l'échine. Dans la voûte. Plantaire. Voûte. Du ciel. Avec quasiment un travail de peintre sur le blanc aussi, couleur sans couleur que l'auteur sculpte avec une extraordinaire acribie, pour en faire apparaître l'ombre : mots. Brisés parfois, cadavres de phrases il y en a. Propositions segmentées, déchirées, blessées jusqu'en leur noyau, oui, il y a.

M'intéressant à la genèse de Débris de tuer, j'ai appris que l'auteur s'était beaucoup inspiré des témoignages, écrits, seulement oraux aussi (au point de restituer – échardes de sens dans le vers, cris, Cris – des éclats de kinyarwanda). Matière volatile des paroles, qu'il a capturée dans le filet du poème.

Débris de tuer montre l'effacement intégral de la figure de l'auteur et pourtant, Gosztola est tout là, là où il dit, derrière les éclats de voix (éclats pas simples éclats : éclats déchirés) qui appartiennent au monde.

C'est comme si. Comme s'il avait déterré des tablettes d'argile séchée recouvertes de quelques mots. Rendu visible la surface aplanie et sèche des papyri. La pierre ravalée. La poterie. Rendu à notre vie les ostraca (nom qu'on donne aux fragments de poterie inscrits). Mais nous, lecteurs. Que faire de ces tessons de poterie, de tous ces fragments ? Les prendre avec nous. Dans notre vie. Prendre conscience de la fragilité. Des choses. De la cruauté du temps. Et de l'Histoire. Ouvrir la parole. Ouvrir le poème. A l'autre. A l'éthique. A la conscience de la fragilité. Humaine. Et au savoir que nous délivre. La cruauté. Des rêves.