Victor Martinez, Détruite enfance par Syrine Vitse

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

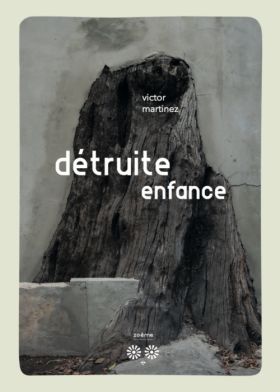

Le livre de Victor Martinez, Détruite enfance, s’ouvre et se ferme par deux textes-cadres : Pétition pour abolir l’homme et En feu. Entre les deux, la partie centrale, Détruite enfance, donne son titre au recueil et sa portée principale. Chaque poème de cette section occupe une page et se compose presque toujours de quatorze vers, ce qui évoque le sonnet. Le résultat est un enchaînement de poèmes formellement stables dans leur longueur, mais intérieurement disloqués. Cette tension est un ressort poétique : faire tenir une parole de fracture dans un cadre contraint.

L’« enfance » ici n’est ni biographique ni métaphorique, c’est une figure critique : celle d’une langue assignée, imposée, qui se donne comme origine alors qu’elle est déjà substitutive. L’enfant est « remplacé d’être sans origine, d’avoir reçu un nom et une histoire qui l’ont séparé de lui-même », il est « substitution ». Cette substitution refuse de commencer, reporte indéfiniment le commencement, elle se fait « commutative », elle est « histoire du nombre, quantité recommencée / de ne pas produire / sans re-jeu dans le jeu ». Elle est indistinction et défaut « par manque ou par avoir / valeur que tout vaut / et que vaut l’indistinct ». Ce que l’auteur nomme « enfance » est ce moment où le langage s’impose comme forme, où il éloigne de ce qui pourrait être un rapport direct au monde. Le poème explore ce décalage le corps et les mots, entre la matière et le signe.

Le lexique est parfois emprunté à des domaines techniques ou concrets : « cartilage », « valence », « dérégulateur », « pilon », « clavier », « plateforme ». Ce vocabulaire fait surgir des tensions entre le biologique, le mécanique et le symbolique. Les effets d’écho s’imposent : le mot « remplacé » revient régulièrement, comme une clé du texte. Il est associé à d’autres termes : « suppléant », « substitution », « déliaison », « tu ». L’ensemble des poèmes s’organise autour de cette logique : il n’y a pas de fondation, seulement des restes, des déplacements, des doublures, « tes deux visages en trois : / la destruction par l’aboi. »

L’enfance-langue est aussi ce qui advient de plus ancien au monde, c’est pourquoi elle est traversée d’éléments naturels — bois, mer, pierre, feu — mais ces éléments sont transformés, détournés. La forêt n’est pas un lieu d’abri, mais un territoire de fracture : « forêt, pieds sonores […] ici traduis, dans le bois de l’eau / porte sans antériorité / le père détruit. » L’eau revient constamment, comme élément ancien, mobile, instable, souterrain : « comme mer boit l’eau vermoulue / œil affirme antérieur », « eau ardente fore ».

La syntaxe est discontinue, abrupte, elle procède par blocs, interruptions, énoncés nus. L’auteur supprime les articles, fait sauter les liaisons logiques, fait proliférer les noms là où l’on attendrait des verbes : « proposition sans antériorité, langue comme eau : / bois, forêt arrache, transmet » « expulsion droite, la traversée directe : / par le vide la complémentation. ». Chaque page est sculptée à froid et les mots tiennent par des effets de glace. L’effet est à la fois sensoriel et conceptuel. Le « tu » omniprésent ne désigne pas une personne identifiable, il est peut être une adresse au lecteur, une voix intérieure, mais c’est plutôt la langue elle-même. La subjectivité est toujours déplacée, morcelée : « tu seras toi, / toi après, toi à la suite. / négation par le suppléant / tu vivras double ».

La destruction est donc ici moins une violence externe qu’un processus interne à la langue. Détruite enfance n’est pas un texte sur un traumatisme, mais un texte qui interroge ce que le langage fait subir à ce qu’il nomme, il y a un enjeu politique à ce geste visible de manière satirique dans la première partie du volume, Pétition pour abolir l’homme. Il s’agit de désigner l’idéologie sous-jacente à l’humanisme d’une « espèce » qui tue : « Il faut supprimer les mots de l’homme. […] Il faut les remplacer par la nuit, le vent, les nuages, la terre. »

Ce travail se situe dans une constellation d’écritures qui interrogent le langage depuis l’exil, le déplacement, la perte. L’auteur ne parle pas de guerre, mais son poème est traversé par des figures de ruine, d’effondrement : « la maison tombée à l’air, / l’effondrement levé » ; « à la trappe, à l’écart rivé, / approfondissement dans / l’anéanti. »

La dernière section, En feu, reprend les motifs précédents dans un ton plus discontinu, presque aphoristique. On y retrouve la fragmentation syntaxique, mais avec une économie encore plus grande, peut-être parce parcourue d’une trace biographique. Le souffle est plus court, la langue plus sèche : « tu me nourris ta ruine », « c’est oiseau et terre / en ces jours perlés ». Le « feu » n’est pas une purification, c’est une dissémination. Il ne reste du poème que des résidus, des signes à moitié effacés.

Détruite enfance n’est pas un livre obscur, c’est un livre qui travaille l’opacité comme une condition de clarté. À rebours d’une poésie du témoignage ou de la mémoire personnelle, l’auteur propose une poésie de la langue comme matière instable, politique, qu’on a intérêt à écarter de la signification pour en désosser la forme. Aucune biographie, aucun sujet à sauver, mais un travail de sape, d’exploration, de reformulation. Le poème vise à rendre sensible un irréparable, dans un livre exigeant, parfois aride, mais traversé d’inventions formelles.