Christian Bernard - Élégies anciennes par François Huglo

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Élégies joyeuses, paradoxalement et malgré tout. Anciennes ? Ce qui fut ailé gît. « Où sont passés / nos pas dans la neige des signes / nos ailes de papier / (…) / nos masquillages / (…) / Où les anges ont-ils éteint / leurs filaments incandescents / et chu net ? ». La première personne du pluriel parle pour une génération qui s’est cognée, se cogne encore, au réel : « N’oubliez pas nous autres orphelins du grand soir / (…) / et des nostalgies du futur doré sur tranche / en congrès contre l’ici-bas le banal possible / la prose déceptive du réel réel ». L’« élégie du voyageur aux pieds blessés » d’Apollinaire nous avait pourtant prévenus : « L’eau pure deviendra l’eau sale ». Maintenant, c’est à nous d’avertir (retour à Christian Bernard) : « —prenez garde : notre histoire perd la mémoire ».

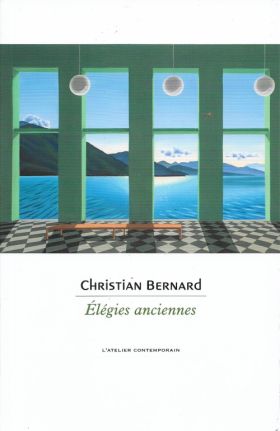

Comme Apollinaire, mais né en 1950, Christian Bernard est spécialiste d’art moderne et contemporain. Il a créé et dirigé le MAMCO à Genève et animé le « Printemps de Septembre » à Toulouse. Mais les vignettes qui accompagnent l’une des élégies nous emmènent à Florence avec « l’Angélique », à Padoue avec Giotto. Pour d’autres élégies, ce seront des épisodes bibliques (Noé, Jonas) représentés dans une copie partielle de l’Hortus deliciarum de Herrade de Landsberg (Musée de l’œuvre Notre Dame, Strasbourg), des photos personnelles du Cimetière juif de Prague, la bibliothèque du Capitaine Nemo, une photo de Siegfried Kracauer prise en 1930, « sans doute à Berlin ». Toute une élégie portera sur la description de cette image. Les tableaux sont « le miroir attitré » du monde et celui de l’homme, « le monde même / et son augmentation », la « vérité dans la mimique / du même à l’autre ».

Christian Bernard n’est pas tendre pour sa ville natale Strasbourg, son « petit commerce heimateux (le Heimat tombant dans le coma), ses « centaines de chalets identiques / que déverse l’industrie du Marché de Noël / avec les flux minutés des gogos qui s’y pressent ». Tomi Ungerer, pourtant, « aimait être aimé de cette ville peu aimante », cette « ville pétrie de ressentiments / de petits calculs d’étrification et de crimes ensevelis / par tous non par quelques-uns » Les « appartements moyens-bourgeois » de l’immeuble où Christian Bernard est né « regorgeaient du mobilier des locataires juifs / partis sans déménager », et le « proprio allemand » avait « l’allure schwäbisch / de Heidegger ». Si le poète aime cette ville, c‘est « pour mille raisons / dont elle ne songe pas à se souvenir ».

« Mon verre est plein d’un vin trembleur comme une flamme », écrivait Apollinaire dans sa « nuit rhénane ». Christian Bernard se revoit parmi ses amis « piqueniquer / de bretzels de charcuterie et de riesling / dans les hauteurs vertigineuses de la flèche de la Cathédrale ». Il laisse « Goethe rythmer / les premiers vers / de son Ur-Faust / à la table où l’on sert / ce Traminer / qui le rend gai ». Il revoit « René Ehni déjà pope / qui ironise au fond d’une winstub », en compagnie de Schittly et du « futur Max Genève / encore Geng de Mulhouse ». Comme la flamme d’Apollinaire, comme le souvenir, « les langues vacillent / sous les accents, le Sylvaner / et les Witz ».

Un « sentiment du déjà-vécu » porte Christian Bernard à se croiser « dans une longue histoire inécrite » comme « un espion dans le couloir de l’Orient-Express ». Et cette histoire est « un pantoum ingrat en proie au tournis / des rats qui voudraient quitter le navire ». Les poèmes y sont les « éternels retours des refoulés ». S’y rencontrent des « fantômes de la classe ouvrière », des « dieux ivrognes », des « bibliothèques incendiées », des « listes torrentielles / qui remontent le cours du temps perdu comme des esturgeons stériles », des ombres « qui nous devancent / quand nous croyons les semer ». Nous revient, insistante : cette question : « où est passé » ce monde « dont nous avions fait le théâtre de nos libertés », et « qui datera maintenant nos défaites ? ». Nous écrivons « comme si le poème / ne puait pas la mort », comme si « les écrans ne faisaient pas doucement de (nous) / leur golem ».

L’élégie, pourtant, ne sombre pas. Elle rebondit : « Dansez camarades / dociles coolies des transhumains / (…) / dansez sur les tristes / qui ne savent pas leur chance ». Dansez sur l’oubli de « la question / de l’oubli de l’être », sur la perte de « l’inattendu », de « la tension de l’attention », de « l’inconstance » et du « sens de la valse » ! Même si, auto-ironie, « Nous avons la mémoire / torrentielle / des savoirs obsolètes », nous avons « la joie / —intempestive intransitive ». D’ironie, d’indifférence, de désir, de rage, « de plénitude / ou d’éclat / sans lendemain — / nous avons la joie et nous n’avons qu’elle ». La joie et l’humour, rameutant « le cultivateur / d’imprévu » et « le vendangeur inconnu », le « collectionneur / de confetti » et « l’inventeur solipsiste / des boules quies », le « dépeupleur / de déserts » et « celui qui fait le mort / sans attendre son tour ». Heureux comme Job sur son « fumier / de livres », comme Jonas « dans le ventre » de sa « biblo/baleine », entre « piles de Babel » et « tours de Jéricho ». Heureux d’être et de redevenir « la poussière merveilleuse / la poussière promise / la poussière première / inépuisable et définitive ». Seuls devant « l’horizon brisé / de l’Histoire / (…) / comme Walter Benjamin / se suicidant / à Port-Bou / au seuil de sa probable / sauvegarde ». Envers et contre « les agents de change et de voyage » qui ont « la clé des mensonges / (…) / le leurre et l’argent du leurre ». L’élégie « chante / contre le chant », contre elle-même, « contre toute attente / tout espoir / sans plainte aucune ». Retour à la « nuit rhénane » d’Apollinaire : « Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire ».