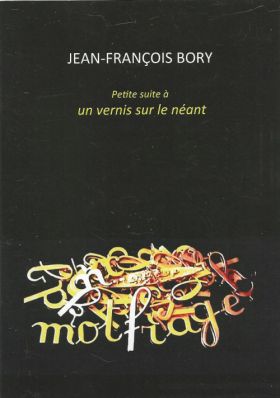

Petite suite à un vernis sur le néant de Jean-François Bory par François Huglo

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Composition en abyme ? Une page de la Petite suite à un vernis sur le néant nous montre, sur fond noir, une feuille d’or glissée dans une machine à écrire d’or parsemée de lettres d’or. On y lit : « Longtemps, l’Auteur crut être écrivain. Pourtant, il ne se couchait pas de bonne heure. Il rentrait tard et plus souvent très tard. Il s’endormait dans des encombrements inouïs de tant de sensations reçues dans la journée, de tant de mots, de tant de phrases, de cris, de tant de paroles et d’images avec comme un minuscule gyrophare émerveillé tournant à l’intérieur de ». Ainsi commence le chapitre III (« Jeunesse de l’Auteur») de Un Auteur sous influence (Flammarion, 1986), l’un des livres de Bory « apparemment les plus éloignés de toute poésie visuelle », écrivait Jean-Pierre Bobillot (Trois poètes de trop). Ces lignes sont ici surmontées, en blanc sur noir, comme d’une craie sur un tableau, d’une question suivie d’exclamations : « Y a-t-il vraiment jamais eu un texte contemporain ? Absolument contemporain ! Bouleversé ! Chaotique ! ».

« Absolument contemporain » comme « absolument moderne » ? La référence à Rimbaud vient nuancer, voire contester, la référence à Proust, qui semblait s’imposer avec le pastiche de l’incipit de la Recherche, invitant à quelque parallèle entre « l’Auteur » distinct de Bory et le Narrateur distinct de Marcel, qui lui aussi se rêve écrivain, mais ne commence à le devenir, rétrospectivement, qu’à l’instant où s’achève le long récit de son initiation. Les pages noires de Un vernis sur le néant et de sa Petite suite rejoignent pourtant Proust, dans leur opposition à la page blanche mallarméenne : « la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que sa blancheur défend », la « blanche agonie » du cygne, son « pur éclat », etc. Depuis, le blanc typographique s’est étendu, menaçant la biosphère alphabétique d’asphyxie et d’anorexie.

Chez Bory, le néant fleurit, comme les jeunes filles de Proust et comme les cerisiers : « chaque fleur, et il y en avait des milliers —comme épanouie dans le néant, car les branches sur lesquelles elles étaient accrochées étaient comme mortes » (Retour au Japon). Chaque livre est un pays du soleil levant. Un vernis sur le néant : « (…) je me décidais enfin d’écrire dans la nuit / Comme une mer gonflée pleine de mots noyés, sales et morts / Avec un immense texte à faire que je ne connaissais pas encore / Dans ce jour immense où l’aurore noire et or mélange maintenant ses tons / (…) / Dans l’obscurité le moindre son peut devenir un mot. Le moindre chuchotement peut devenir une phrase obscène ». Revenons à Proust, Du côté de chez Swann : « (…) une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure (…) Je savais dans quelle chambre je me trouvais effectivement, je l’avais reconstruite autour de moi dans l’obscurité (…) Mais à peine le jour (…) traçait-il dans l’obscurité, et comme à la craie, sa première raie blanche et rectificative (…) les demeures entrevues dans le tourbillon du réveil, mises en fuite par ce pâle signe qu’avait tracé au-dessus du rideau le doigt levé du jour ». La journée est momifiée à la fin de À l’ombre des jeunes filles en fleurs, « embaumée dans sa robe d’or ». De l’obscurité où fleurit l’ombre des jeunes filles, s’est levée l’aurORe de GomORrhe…

Les « encombrements inouïs » de sensations, de paroles et d’images, de l’incipit boryen, peuvent rappeler le « tourbillon » du réveil proustien. Mais où l’un déroule en longues phrases ces impressions comme, tiens tiens, ces « petits morceaux de papier jusque là indistincts » que « les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau », l’autre découpe, assemble, pages, lettres et images, entre enluminure et montage cinématographique : « J’ai enfin compris ! Le cinéma est le vestiaire de la résurrection ! », lit-on dans la Petite suite, où les acteurs sont les verbes, adverbes, préfixes et alphabets, les décors des champs de bataille où « les pertes de substantifs » sont « considérables », où « la moitié des verbes du deuxième groupe » sont « remaniés et par conséquent devenus presque incompréhensibles », où « les tankistes les plus acharnés » détruisent « certains mots précieux et rares », où « l’imparfait du subjonctif » est « éliminé progressivement à cause du verbe savoir, pour cause d’obscénité ». Où les costumes sont ceux de danses macabres médiévales, de fêtes vénitiennes, d’antiques toges de pierre, de carnavals modernes. Vestiaire boryen : le « bal des masques » dans Le temps retrouvé ?

Entre les deux auteurs, restent des zones d’intersection : le temps et le langage travaillés comme des matières précieuses. La chambre noire (Proust : « C’est ainsi que, pendant longtemps, quand, réveillé la nuit, je me ressouvenais de Combray, je n’en revis jamais que cette sorte de pan lumineux, découpé au milieu d’indistinctes ténèbres »). La lanterne magique. Et surtout, Bory retrouve, réinvente et accomplit la promesse proustienne : « Ils ne seraient pas mes lecteurs mais les propres lecteurs d’eux-mêmes » (Le temps retrouvé). Citons Yoann Sarrat : « Le lecteur est invité à lire sa propre lecture, à la construire ou à la déconstruire, car elle n’est plus emprisonnée dans le livre. Il lit aussi la création et ses différentes étapes du livre lui-même, dont la métaconception est donnée à voir ». (Freeing [our bodies] # 14) : « Jean-François Bory, Kathy Acker ou l’invention de textemondes »). « La différence, peut-être : de sa bibliothèque intérieure, Proust bâtit une cathédrale. À chaque page, dans la nuit, celle de Bory flambe : « C’est extraordinaire la vie : comme si on se faisait une bibliothèque pour y mettre le feu ». On pense à Robert Filliou : « L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art ». Passagère des « tramways feux verts sur l’échine » d’Apollinaire, la bibliothèque de Bory est comme eux ivre « du gin / flambant de l’électricité ». Grâce à elle, ils « Musiquent au long de portées / De rails leur folie de machine ». Bonjour le numérique, bonjour Donguy !