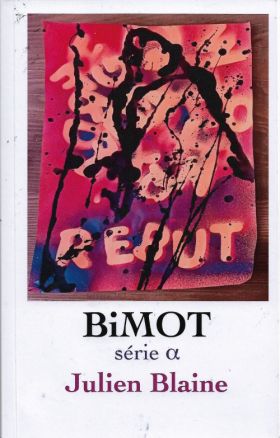

BiMOT de Julien Blaine par François Huglo

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Reprenons à l’école élémentaire : je pose deux et je retiens un. Je pose deux mots et je retiens un rapport. Je le devine, je le crée. En un instant. Bimot est le second de la collection intemporelle d’AIOU, et vient après Identités instantanées de Jean Monod, « retours d’éphémères absolus ». Il y a un rapport. L’identité en est un. Pour la marquer, il y a le signe =. Pour marquer la différence, il y a le même, barré. Pour marquer tous les rapports, il y a la ligne d’horizon. C’est un article que Julien Blaine ajoute aux onze types de conjonction recensés par la Grammaire française de l’École Mutuelle : elles peuvent marquer la liaison, l’opposition, la division, l’exception, la comparaison, l’ajout, l’intention, le doute, le temps, rendre raison, ou conclure. Après la grammaire, nous avons appris avec le théorème de Thalès que la barre de fraction, jointe aux parallèles du signe =, marque la proportionnalité entre les segments de triangle découpés par les parallèles : AD/AB = AE/AC = DE/BC. Nous retrouverons cette notation en solfège, pour indiquer la mesure : 4/4, 2/2, 3/4, 6/8, et la musique est aussi faite de rapports, notés ou non. Mais avant le solfège, la grammaire, avant la géométrie, la géographie, la géologie, avant, après, et en même temps, il y a la terre sous la ligne d’horizon, le ciel au-dessus. La terre ou la mer, le ciel ou le soleil, quand Rimbaud retrouve «—Quoi ?— l’Éternité ». En voilà, une identité instantanée intemporelle ! Pour présenter celles de Bimot en quatrième de couverture, l’éditeur insiste à la fois sur « l’effet d’image » où « deux mots se mirent en faux reflet », et sur le « décalage », cette « force invisible du souffle qui fait tourner la Roue » et fait de Bimot un « "Livre de Mutations" à la française », qui « compte le même nombre de pages que le Yi King a d’hexagrammes : 64 ». Cette force qui désarçonne le lecteur de Bimot, le frappe d’étonnement, le mobilise, ressemble à celle de l’humour, partage son énergie déconcertante. Le trait qui sépare et unit est un coup de sabre, geste définitif, destructeur et fondateur. Destructeur de la syntaxe : sur la page, chacun des deux termes est à la fois incipit et mot de la fin. De même, le geste de Blaine coupe court, crée un raccourci, un court-circuit : il est à la fois archaïque (le bimot est un biface) et d’avant-garde, plus radical qu’un coup de dés. Plus élémentaire que l’école élémentaire, plus primaire que l’école primaire.

Bimot prolonge les « 13427 poèmes métaphysiques » : deux énoncés bruts (un mot, une image) séparés d’un double trait, le sens (multiple) résultant de leur confrontation comme l’étincelle du choc des silex. Blaine nous avertissait : « métaphysique » est à prendre dans un sens non mystique mais de « philosophie première ». Ils ont été publiés par Éditeurs Evidant en 1986, et Bimot par les mêmes en 1990, édition interrompue par la faillite de l’éditeur. En 2011, Al Dante rééditera Bimot, et en 2025 AIOU Bimot série alpha, dédié à Franco Beltrametti, grand poète beat, grand voyageur, grand ami commun de Blaine et de Monod.

Caractères gras (comme la terre), et en capitales, au dénominateur, plus légers au numérateur, « Isoloir » s’inscrit sur fond de « MARASME » (on pense au titre Le Marasme chaussé de Ch’Vavar, où l’on entend immédiatement « Maréchaussée » !), comme « Hors » sur fond de « MORT ». Du mot « Fragment », seule la moitié supérieure surnage, flotte, alors que la « SOURCE » demeure entière, inextinguible. Le « Brouillon » grisé, comme en voie d’effacement, serait-il à l’ « ATTENTE » (à la tension, à l’attention) ce que le « Fragment » est à la « SOURCE » ? Le féminin de « masculin » suggère un masculin de « routine », peut-être pour en sortir : « Masculine /ROUTIN ». « Miséricorde » et « CORRIDA », partagent cinq lettres. What else ? Un côté sévillan, baroque, semaine sainte, sacrifice, grâce, etc ? Le ciel alterne « Nuit&Jour » sur la terre, qui affirme son unité de planète dans celle d’un système : « SOLUNEIL ». « Sentence » (en haut) échappera-t-elle à la « POTENCE » (en bas), à ses étranges fruits ? Le « mn » d’ « Automne » repose sur le « MN » de « SOMNOLE ». Sommeil bachique, sur du Vivaldi ? Le signe n’a plus rien d’arbitraire, il fait image et musique. « Ste Nitouche » et « GLINGLIN » font la paire (et la nique à qui ?)

Et « Beau » coupé d’un coup de « COUP » ? Il ne s’agit pas de faire beaucoup, mais de réussir un beau coup, comme le « beau comme » de Lautréamont qui jette du trouble dans le beau, et dans le comme. Ce que disent la métaphore proustienne, l’image reverdyenne ou surréaliste, Blaine le fait, à même le signifiant, vite fait, en deux mots. Entre les deux, il frappe un grand coup.