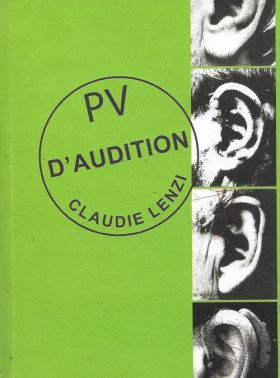

PV d’audition de Claudie Lenzi par François Huglo

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Les demi-sourds s’entendent à demi-mot. Claudie Lenzi tutoie Joachim Du Bellay, Pierre Ronsard, Francisco Goya, Ludwig van Beethoven, Vincent Van Gogh, Mabel Bell. Elle partage avec eux « un truc en moins mais qui pèse lourd dans la vie », et nous invite en ce cercle d’intimes où l’autoportrait passe par l’ « OTOportrait ». La « poésie d’aujourd’hui » ne nous a-t-elle pas appris à chercher « le défaut du corps dans la langue à défaut d’une belle langue dans un beau corps » ? Par ce défaut, cette faille, les vies et les œuvres communiquent. Par le tuyau de l’oreille, celui du tutoiement, comme si nous écoutions l’OTeure à la radio, et la radio par des écouteurs, partageant (aussi) avec elle, en fin d’ouvrage, un mode d’emploi de l’appareillage.

L’Hymne à la Surdité de Du Bellay célèbre « le bonheur de ne pas entendre et la douleur d’être sourd », de manière « douce-amère et aigre-sucrée », qui le porte à l’ironie, loin de l’image triste et geignarde que les Romantiques lui colleront. Se comparer à Ronsard, demi-sourd comme lui, tout en se dénigrant, lui permet de s’autocélébrer. « Discrètement ! ». En envieux qui « dénigre ce qu’il désire » : l’ « aura de Ronsard » qui « l’a bien laissé tomber » quand il est « revenu de Rome malade et encore plus sourd que jamais… ». Mais c’est « grâce à deux sourds qu’elle est née La Pléiade ! ». Du Bellay « l’organisateur » et Ronsard « le chef de file » ! De France Mémoire célébrant avec l’université d’Angers l’anniversaire de Du Bellay aux encyclopédies Quillet et Universalis, un même « parti-pris pour le non-dit », un même mutisme, tait cette surdité.

Diplomate, Ronsard a renoncé à contre-cœur aux « carrières qu’on appelle faveurs », mais sa surdité ne l’a « pas vraiment gêné pour évoluer dans le métier à la cour et dans les amours ». La « belle Cassandre » l’a bien cassé, lui a « laissé le cœur en cendres » … platoniques. Enfin, Marie vint, anagramme d’Aimer. « Au soir à la chandelle », Hélène était trop jeune, et c’est lui qu’on voit vieux, « très dur d’oreille », obéissant à Catherine de Médicis « qui commanditait de courtiser ses suivantes ». Mais il aura beaucoup écouté « les chants d’elles les femmes aimées ». Pourquoi n’a-t-il pas chanté Louise Labé, « L’ouïe se » ? L’a-t-il « jalousée » ? La capitale dédaignait-elle Lyon ? Louise devait se hâter de dire, d’écrire, de « baiser », avant que l’Inquisition n’arrive. Dans le « foutoir fanatique » où « tout est hypocrisie que ce soit catho ou protestant », Ronsard est resté « fidèle à sa poésie plutôt qu’à l’engagement », et au « caractère peu sérieux » de ses vers. Il a quand même « trimé pour outiller la langue », avant d’être « exclu de la friendzone de Malherbe » en même temps que le lyrisme et la sensualité. « Heureusement » vint Verlaine— « …Ah ! ce cher Paul ! ».

Goya fut, d’un coup, frappé de surdité. Il y eut un avant et un après. Après, « plus rien à carrer de la perfection ! Plutôt donner à voir tes hantises » : une « humanité vouée à l’ignorance et à la superstition qui marchent toujours par paire », sous le joug de l’Inquisition. Goya entraîne Claudie Lenzi vers Jérôme Bosch, « celui qui a peint une lame d’acier comme un sexe dressé… enchâssée entre deux oreilles », et faillit « être excommunié », vers les mains peintes par le Gréco, « prêtes à jaillir ! Prêtes à parler ! », vers les mains de « la Gréco » (Juliette) chantant Queneau qui s’inspirait de Ronsard, et vers les mains peintes par Vinci, « imitant parfois les gestes de la langue des signes », vers « La Muta » de Raphaël, vers la main négative « sur la paroi des grottes ».

Beethoven le confirme : « La musique c’est pas qu’avec les oreilles qu’on l’écrit. La musique ça s’écrit et ça se joue avec les doigts ». Le compositeur posait par écrit des questions à ses amis, dont il consignait les gloses dans des « cahiers de conversations » accrochées à son cou. Il n‘entendait « plus rien dehors », mais vivait « avec plein de bruits en dedans ». Il n’a pu devenir concertiste, mais « la musique Beethoven t’en écrivais tout le temps ». Claudie Lenzi s’attarde sur « Lettre à Élise », sa destinataire, ses interprètes (Dario Moreno, Tino Rossi, Anne Sylvestre), et sur la Cinquième (« Pom Pom Pom Pom ! »). On peut aussi songer à l’architecture audacieuse, parfois monumentale, parfois arachnéenne, des derniers quatuors, à leurs arêtes vives, à leur concentration. Leur écriture, leur intériorité, ont hanté Marcel Proust qui est allé jusqu’à faire éveiller quatre musiciens renommés pour faire vibrer, au cœur du silence de la chambre de liège et de la nuit, ce que Beethoven et lui avaient édifié dans leur tête.

Van Gogh n’était pas sourd « mais empêché pour un temps d’entendre avec une oreille bandée ». Ses « crises intimes » ont fait de sa peinture « une forme d’écriture », avec guillemets, points, accents circonflexes. « Ça casse les oreilles tes couleurs Vincent ! ». On y entre par une spirale, « labyrinthique comme l’intérieur d’une oreille », et quand tu fixes, « c’est du son que tu regardes ! ». Et si « tout ça » n’était « qu’une histoire de prénom » ? Reste-t-il une place pour la vie qui commence avec le prénom d’un autre, un frère mort-né, et finit avec son prénom qu’on donne à un autre, le fils du frère Théo ?

Mabel Bell est « la fille pour qui a été inventé le téléphone », par son Graham chéri, « grand spécialiste de la méthode orale pour les personnes sourdes », et « partisan de l’eugénisme », qui a fait fureur aux U.S.A. Ne l’a-t-il pas épousée pour lui éviter d’épouser un sourd ? Mais ses quatre enfants furent tous entendants. Mabel a compensé sa surdité « en renforçant les sens survivants » et par une « boulimie d’expériences ». Elle aurait adoré « nos téléphones portables » où « en plus du son y a les images », qu’elle aurait partagées « sur Insta Graham ».

Dans « Ouïe Mode d’emploi », d’abord publié par Fidel Anthelme X sous l’appellation Les Auditives et remanié, Claudie Lenzi se livre à une description métaphorique des effets et méfaits de l’appareillage. « Un commissaire-priseur clame l’inventaire des sons qu’il déballe pour clients experts ». Mais « y a personne qui veut pour et dans sa tête d’un marteau piqueur pour du mobilier même pas très cher ». Bouton sur off. On débranche. Et avec Claudie Lenzi on aime le son du corps, le soir au fond de l’oreille, et l’écho, de Du Bellay à Bell, que le livre en accueille.