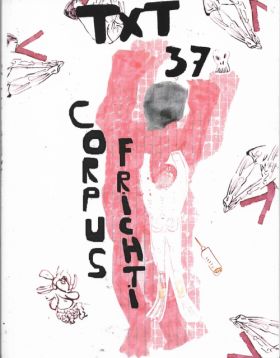

TxT 37 Corpus frichti par François Huglo

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

« Corpus frichti » : un titre qu’aurait pu signer Verheggen, preuve qu’il n’a pas quitté TxT, que TxT ne l’a pas quitté. Référence au « corpus Christi » : formule soufflée (jadis) par le prêtre à l’ouaille en lui déposant une hostie sur la langue. Partage d’une « présence réelle ». Titillant Deleuze (« Avec ou sans organes ? »), l’édito signé TxT interroge sur le peu de réalité du corps, ou du moins de ses « représentations médiatisées » de plus en plus « déconnectées du réel », auxquelles se plient les « figures aseptisées » de « la masse des productions littéraires ». Si l’homme reste un frichti pour l’homme, c’est sous forme de « volaille industrielle » à « la chair horriblement fadasse », produit « d’une pensée élevée hors sol, qu’elle soit lyrico-lavasse, accro aux prouesses formelles ou issue d’un néo-objectivisme souvent atone ». TxT met en avant « des écritures incarnées ». Mais TxT, qui c’est, qui signe ? La somme des auteurs présents dans le « Who’s vous » de ce numéro ou, anonymement, dans les « pages collectives » (contributions de Lambert Castellani, Bruno Fern, Pierre Le Pillouër, Aure Meury, Raphaëlle Muller, Karol Arno P. et Éric Wahl) ? Outre l’édito, TxT signe des « Caquets », sous le titre « Le cas Caizergues », qui à l’affirmation ou à la réaffirmation d’une ligne éditoriale (comme présence réelle ou comme foi ? comme esprit ? comme lettres ?) substitue l’éclatement d’un partage sous forme dialoguée, concertante, opposant un « chœur TxT » à une « clameur lointaine » ou « moins lointaine », grondante, tonnante, embarrassée, rassérénée, comme en un procès ou à l’assemblée. L’impression qui s’en dégage est que « le TxT nouveau n’est pas le TXT du siècle dernier qui lui-même ne colle pas tant aux fantasmes qu’il provoque (sans avoir été vraiment lu, il est aussi vite brandi, étendard exalté ou repoussoir caricatural que rangé dès qu’il a servi) ». Le « cas Caizergues » nous éclaire sur le cas TxT.

Reprenons l’affaire, qui ne date pas de ce numéro où, selon la clameur, « le loup réactionnaire » entrerait « dans l’historique bergerie maoïste ». Le 6 novembre 2024, Christian Prigent sur Libr-Critique trouvait dans Bébé rose de Jean-Luc Caizergues « juste quelques brèves scènes d’enfances traumatisées », avec « sur chaque page : un haïku fruste, osseux, goguenard, qui flashe sans insistance (mais fait mal !) ». Quand Prigent écrit « goguenard », c’est bon signe : on pense Corbière, Jarry, Verheggen… ou Prigent, qui cependant émet un bémol : « la volonté affichée de ne pas faire style finit par faire style à son tour » : manière, maniérisme, voire expiation « puritaine » d’une façon par ailleurs « baroque, flamboyante », de « maltraiter la langue ». Sur Sitaudis, le 11 janvier 2025, Lambert Castellani répond par un bécarre : « L’ôteur fait simple. Pas simplet : simple. (…) Pas de poésie blanche. Tout est blanc sale », en un texte « hideusement politique », porteur d’un « malaise rieur (ou pas) ». Ce malaise, écrit Caizergues, « est le mien, celui du poète qui donne à lire de la poésie, pas de la politique ». Ce qui ne l’empêche pas de germer et d’évoluer « dans la civilisation ».

Karen Arno P. décrit la gueule du malaise, comme Coluche celle de la bavure : « énergumènes férocement guerriers, historiquement inconscients, joueurs kalachnikoviens, lamineurs morbides, narcissiques, ogres prédateurs que rien satiète, tueurs unanimement vaniteux & wonderfoulement xénophobes, youtubeurs zassassins ». Maxime Viande interroge : fouissons-nous « pour la victoire ou pour nos tombes » ? Liliane Giraudon sème trois pages dessinées d’un « carnet noir ». Face à une femme « mommyfiée très tôt », Aure Meury constate : « Le monde d’avant et le monde d’après sont des chimères / Moi c’est dans le monde pendant au nez que j’opère ». Et Charles Pennequin : Les vivants c’est comme / du bois mort / dont on fait le mobilier ». Pour Caroline Andriot-Saillant, « Lévi-Strauss nous raconte des histoires » à propos d’ « ogresse familière » et de « prédation féminine ». Christophe Brunneel rend hommage à « l’album sonore » de Potchük, « petite bande de gauchos » (Lucien et Thomas Suel, Guillaume Marien, Benoît Queste). « Madame la corneille » de Lise N. aime les vieux « parce qu’elle apprécie les nuances de ces polymorphes dont la force vient à manquer et dans lesquels se déploie une pluralité de couches de vie qui se superposent ». Sur les notes d’une « décomptine », Lambert Castellani passe le « Styx à gué Ô gué ». Mardi Forestier déballe tout un trésor de « braces flamboyantes baguées » et, typographiquement, de « glyphes mutants », entre « délicatesse » de « ceulles qui se parent d’art / de piedencroc » et « l’hard » de « savoir Chlamydomonas nivalis corrompue ». Jean-Luc Caizergues tire de « romans américains à l’eau de rose » des vers brefs où femmes, maris et amants jouent à cache-cache comme dans les pièces de boulevard ou quelques chansons de Brassens (« La traîtresse », « Le cocu », « À l’ombre des maris »). Barboring travaille le queer contre les TERF et les SWERF. Christian Prigent s’ébat dans la mythologie, entre Pasiphaé, le minotaure, et Zeus, comme un Picasso cinématographe et rythmicien, sans oublier le frichti : « le museau fourrage-rageant : miam-miam ! jappe, suinte (con d’cleps !) ». Et revoilà, dans les « sales rêves » d’Érik Wahl et leur déluge de références cinématographiques, pop, ou autres, où prend place (trône ?) un inventaire rabelaisien non d’un torche-cul mais des périphrases argotiquement précieuses désignant la sodomie, le « corpus Christi », ou du moins l’hostie : « tape dans le boyau, la lune, l’hostie, la trousse (…) ».

Frichti c’est fricot, fricot c’est fricassée. Si TxT 37 c’est encore Verheggen, Montaigne —sa langue si vivante, si goûteuse— c’est déjà TxT : « En fin, toute cette fricassée que je barbouille icy n’est qu’un registre des essais de ma vie » (Essais, livre 3, chapitre 13, « De l’expérience »).