Obscura de Carole Naggar par François Huglo

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

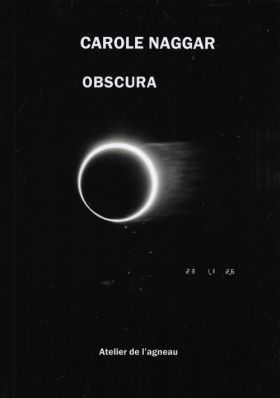

Obscura, ou quand Carole Naggar poète éclipse Carole Naggar photographe. Car pour qu’une photo puisse « devenir mémoire », il faut qu’un regard, à son tour, la photographie, pour l’effacer, parler pour elle en son absence. Supplément d’un supplément. Nous ne voyons pas « le grand album de famille apporté d’Égypte », dont les « regards croisent » celui de Carole, puis s’éloignent, de même que dans « le carré juif » du cimetière de Bagneux, en banlieue parisienne, elle voit « des médaillons ovales, / photographies de multiples visages », désormais « sentinelles / de tombeaux vides / Morts de cendres et de fumées ». Ces visages « s’assemblent, / nous ressemblent ». Comme nous, ce sont de « minces calligraphies du vide, / poinçonnant un ciel blanc, / poussière d’étoiles ». D’où le vers oxymorique de Pierre Corneille cité en exergue : « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles ». Hugo s’en souviendra quand il jettera une « faucille d’or dans le champ des étoiles ». Disque de l’éclipse ou croissant de lune, c’est toujours le jeu photographique de l’obturateur et du diaphragme. L’image est devenue trou noir, dont les mots viennent éclairer les bords, les marges.

« Je crois maintenant que j’étais aveugle », nous dit Carole, et « que je regardais l’Égypte sans la voir / à travers un filtre de nostalgie », quand elle a pris ces « photos » qui « sans doute ont pris la place du regard ». Ou elle a « voulu photographier l’oubli / le verso, les marges / de l’album familial, / les autres, / hors cadre, ignorés », telles ces « sévères gouvernantes » des « années trente, quarante, cinquante », qui « mal à l’aise », surveillent les enfants. « Ni dedans ni dehors, / elles rôdent au bord de l’image ». Et si la photographe a suivi les enfants coptes dont les familles vivaient « dans des cabanes / de tôle, avec les porcs, entourés de montagnes d’ordures », il y a tous les « jamais photographiés » : mendiants des cours, Juifs du Haret el-Yahoud, nourris comme leurs « voisins musulmans / De lentilles et de foul », toutes ces ombres perdues « quelque part / dans la boue du passé ».

« On ne connaît à ce jour aucune photographie » de Sophie Blum-Lazarus. « Presque toutes ses peintures ont disparu ». Elle avait soixante-dix-sept ans quand, en juillet 1944, les SS l’ont embarquée pour Drancy, dans « un des derniers convois / pour Auschwitz ». Carole se souvient pour elle, qui se souvenait pour son époux, Daniel, « mort en trente-sept ». La nuit, elle lui écrivait « tu te souviens ? ». Joyce jouant « des ballades irlandaises / sur le piano du bar » du Lutétia ? Cendrars, sa « maison chaulée de blanc », son « jardin de jacinthes et de roses » ?

Et « où trouver la reine de la Neva », Anna Akhmatova, dans le palais de Saint- Petersbourg où elle « a vécu presque quarante ans / en résidence surveillée » ? Elle « a posé nue » pour Modigliani, mais « je ne vois pas ici au-dessus de la table / ce dessin aimé / qui l’accompagnait partout ». Elle a connu « une révolution, deux guerres ». Carole cherche les « empreintes des visages absents ». Ceux des survivants sont « poudrés de cendres / comme des masques Nô », et « presque tout de la vie reste hors-champ ».

L’obscurité, l’obscurantisme, gagnent. « Le jour s’éclipse ». La lune n’est plus qu’ « ongle rongé ». La bête immonde, « les hydres émergent, / incendient l’espoir des bibliothèques / où dormaient les rêves gravés ». Les « chambres obscures de la mémoire » sont peuplées de « noms que nul n’appelle plus ». S’ouvre « le trouble d’une question : dieu est-il parfait ? / et quel dieu ? ». La question de Villon « Mais où sont les neiges d’antan ? », modernisée par le sida, le cancer, les obus des guerres, devient « Où sont les amis d’hier ? », mais la réponse, « un ressac de mémoire les porte / comme un fouillis de feuilles », ressemble encore à celle de Rutebeuf : « Ce sont amis que vent emporte ».

La photographie du corps du petit Aylan Kurdi échoué sur la plage se grave dans les yeux. Quand les mémoires sont jetées « par-dessus bord comme des bidons vides », la bouche « mord déjà le sable ». Les portraits du Bronzino « depuis cinq siècles nous dévisagent », semblent nous narguer, oubliés par la mort, mais au Rijksmuseum d’Amsterdam, ceux que les photographies prises au Japon par Antoon Baudoin devaient « rendre immortels » sont devenus les rescapés d’un incendie. Qui n’est pas « l’homme sans visage » de Zang Huang, « regardant, regardé, paupières ourlées / du khôl des signes », le « tatoué qu’incise le chagrin des rides », et que boit la nuit ?

Tout départ est arrachement, exil, éclipse. « La lune se cache, puisque tu t’en vas ». Mais la solitude s’accroît « de tous les visages », l’ombre s’augmente « de la lumière ». Sur la tombe de son grand-père, Carole caresse son nom « comme un premier alphabet / comme on touche un chat errant / ou les cheveux d’un enfant inconnu ». Nom d’« ancêtres déracinés / au quinzième siècle par l’Inquisition / (…) / et cinq cents ans plus tard arrachés de l’Empire Ottoman et d’Égypte ». De retour, elle « ne comprend plus » ses photographies, pense à celles qu’elle « n’a pas su prendre ». Mais « dans un rêve », quelqu’un (Wim Wenders ? Walter Benjamin ? Paul Klee ?) lui dit : « Les photographies que je te montre / ce sont des anges ». La « pellicule de l’instant / qui se déchire » annonce l’arrivée d’un « ange aux ailes usées et douces comme des pétales un peu fanés / ou les pages préférées d’un livre de recettes », qui mènent l’ange triste « au bord de la joie ». Les pages de ce livre sont comme les anges de Wenders. « Archivistes du monde », elles (ou ailes) « témoignent ». Familières des bibliothèques, elles posent « une main légère » sur « l’épaule du malheur ». Par elles, comme « dit Hirayama », se rencontrent « plusieurs mondes dans le monde ». Et l’obscur, un instant (« Next time Is Next Time. Now Is Now ») s’auréole de lumière.