Aveuglements de Maurice Fréchuret par François Huglo

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Les artistes et la cécité

Les livres de Maurice Fréchuret sont à la fois des musées et des bibliothèques dont il est impossible de faire le tour. Celui-ci prolonge la Lettre sur les aveugles de Diderot qui opposait « l’excellence du toucher » aux sens « qui nous font illusion, lorsqu’ils nous montrent des objets où il n’y en a pas ». Interrogé sur l’éventualité « d’avoir des yeux », un aveugle avait répondu au philosophe qu’il préférait « avoir de longs bras », et « qu’on perfectionnât en moi l’organe que j’ai, que de m’accorder celui qui me manque ». Maurice Fréchuret passe progressivement de la représentation de la cécité à la cécité de la représentation, qui devient tactile. L’ouïe tient peu de place dans l’ouvrage, l’odorat et le goût aucune : pas de dégustation à l’aveugle. Peu importe, car dans celle-ci le toucher joue un rôle majeur. D’autre part, l’auteur conclut son propos par l’impossibilité de conclure, et l’annonce de « prochaines investigations ».

Une étude « sur les aveugles qui verbalisent leur handicap » analyse une « douzaine d’images » dues aux photographes Paul Strand, Lisette Model, Gisèle Freund, Herbert List, Elliott Erwitt, Sabine Weiss, Andy Warhol, et aux dessinateurs Adolf Arthur Dehn et Otto Dix. La verbalisation est aussi celle de textes qui composent des images de mots. Fréchuret cite Sénèque. « L’image littéraire » que sa tragédie donne d’Œdipe « surpasse l’image visuelle ». Et Sophocle, Œdipe roi, transposé au cinéma par Pasolini : « terribles images de mots que le dramaturge grec nous a léguées il y a plus de deux millénaires et qu’un réalisateur au XXe siècle a su superbement convertir en écriture visuelle ». Des mots peignent la cécité, d’autres la pensent. Diderot fut précédé par Descartes louant « les capacités tactiles » de « l’aveugle voyant », et suivi par Berkeley pour qui « le toucher est une source importante et indispensable à la connaissance humaine ». Comme l’appareil photographique, « appareil de détection » de Lisette Model, les mots « aident à comprendre la réalité plurielle de la condition humaine ». À l’inverse, l’écriture « réduite à un seul mot, à un seul nom », Aveugle,Blind, ou INRI sur un panonceau, Jude sur les devantures de commerçants juifs, frappe d’ostracisme, désigne un bouc émissaire aux ressentiments et aux fureurs mimétiques.

Aux représentations de l’aveuglement comme châtiment ou supplice répondent celles de la guérison. « Moins populaire qu’Œdipe ou Samson », Polyphème dont Ulysse crèvera l’œil unique « incarne la violence et la brutalité mais aussi une certaine forme d’innocence ». Pour Evgen Bavcar, le « regard unique » de « cet habitant de la grotte préhistorique fonctionne comme la pupille originelle de la nature, n’observant qu’elle-même ». On pense au Cyclope naïf et amoureux d’Odilon Redon, peintre pour qui tout commence dans le Noir. L’ambivalence du clair et de l’obscur habite Tirésias, l’aveugle qui « prédit, augure et prévoit ». La privation des yeux, parfois associée par les bourreaux à celle de la langue, est pour Freud « l’équivalent symbolique de la castration », comme le suggère « Un voyage à Cythère » de Baudelaire. Les « effroyables expériences pratiquées sur les yeux des déportés par les nazis » participaient pleinement de leur projet génocidaire.

De miraculeuse, porteuse « d’empathie et d’amour », la guérison (provoquée par Tobie accompagné d’un ange, ou par le Christ) devient clinique aux XVIe et XVIIe siècles, « période de grandes découvertes scientifiques », d’Ambroise Paré à Rembrandt, La leçon d’anatomie du docteur Tulp. Avec Spinoza, la vue prend « un sens éthique ». Son but est « de connaître la vérité ». La « lecture par les doigts » ne sera créée par Braille qu’en 1827, mais déjà « l’exercice de la peinture passe nécessairement par la maîtrise du pinceau et, pour trouver son propre style, celle de la touche ». C’est en passant de la vue ou toucher que saint Thomas est touché par la grâce et dans les années 1920 la Sculpture pour aveuglesde Brancusi permet à Pontus Hultén d’affirmer : « La pierre a un épiderme (qu’il) a créé en utilisant ses outils et ses mains ». De Prière de toucher de Duchamp à Tapp und Taskino de Valie Export, les mains du spectateur sont invitées à toucher des seins, vrais dans le second cas. Marinetti invente le Tactilisme, dont Picabia ne goûte guère « l’esprit belliqueux ». Raoul Haussmann revendique « l’élargissement de nos sens », mot d’ordre qui deviendra celui du Body Art.

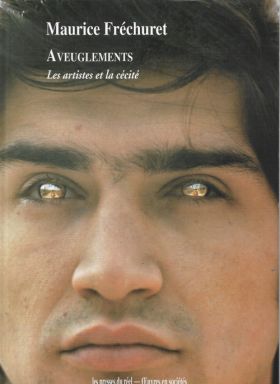

Giuseppe Penone devient « aveugle par procuration », en utilisant des « verres de contact en miroir », reproduits en couverture. Dans son Calepin #12, Nicole Caligaris rappelle que « la réflexion est un retour, un mouvement en arrière, une courbure ». Sophie Calle interroge des personnes nées aveugles sur leur « image de la beauté », puis des aveugles par accident sur la dernière image enregistrée par leur vision, enfin des aveugles sur des textes et leur conception du tableau monochrome. Marqué par l’essai de Merleau-Ponty sur le visible et l’invisible, Rémy Zaugg « peint des mots ». La peinture « à l’aveugle » assume-t-elle le message implicite du « Christ aux outrages », « à celui qui veut imposer sa vision, la vue sera retirée » ? Joue-t-elle, de manière plus ou moins licencieuse (Casanova, Rétif de la Bretonne) à Colin Maillard ? Elle caresse, pour s’incorporer. C’est ainsi que Matisse copie et recrée le jaguar de Barye. Selon Claudine Gramond, il établit « un rapport empathique avec son modèle ». La formule de Soulages, « c’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche », rappelle celle de Matisse : « je suis conduit, je ne conduis pas ». Hanté par la cécité, celle des mendiants et celle du Minotaure, Picasso dessine ce dernier « guidé par une fillette ». Comme par l’oreille ? « Si tu veux dessiner, ferme les yeux et chante », a-t-il dit. Et « l’on devrait crever les yeux aux peintres comme l’on fait aux chardonnerets pour qu’ils chantent mieux ». Willem de Kooning s’affranchit du guide, pour « rompre avec le style ». De même, les Blind Time Drawings de Robert Morris affrontent « le grand ennemi, le "formalisme" ». Fréchuret rapproche Twombly lu par Barthes de Berg lu par Webern : « Peu en quantité, mais beaucoup en intensité », grâce à un désapprentissage à l’aveugle des techniques et des formes. William Anastasi « privilégie la motricité de la main soumise à des facteurs extérieurs », Guido Molinari privilégie « le réseau rythmique du geste ». Les dessins à l’aveugle de Marcel Bataillard sont pour Pierre Le Pillouër des « vues perçantes et cruelles sur la propre stature de l’artiste, sur le statut des mots ou des images de l’heure ». Main gauche sur la tête du modèle, main droite dans l’argile, Prune Nourry réalise à l’aveugle des sculptures d’aveugles pour le toucher du spectateur plongé dans le noir total. À tâtons, de Rembrandt à Redon et aux modernes, retrouvons-nous l’homme des cavernes ?