P.P. Pasolini Transhumaner et organiser par Philippe Blanchon

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Il n’est pas de dîner ou de déjeuner ou de satisfaction au monde

Qui vaille une promenade sans fin dans les rues pauvres,

Où il faut être misérables et forts, frères des chiens.

Après lecture d’un tel ouvrage, par où commencer ? Plus exactement, comment commencer ? Il faudrait saisir la pensée en ce qu’elle a de moins discursif, après les dératés causés par la tentative d’une rationalité cherchant vainement à se formuler. Façon de dire qu’il n’y a jamais commencement dans ce jaillissement de la poésie – comme dans nos existences (si peu que nous existions) : un sourire, un mot, venus pauvrement, naturellement. Comme un fou-rire ou une étreinte. Jaillissement donnant à vivre la réalité dans sa plénitude, misérable et sublime de s’extraire de toute convention mondaine. Je pense à l’expérience amoureuse et à celle vécue dans l’effort du corps nécessaire à l’accomplissement d’une tâche strictement matérielle où un sourire complice ou d’encouragement surgit comme communication enfin réalisée. Mais la poésie ? Celle qui s’écrit, alors consciente de sa potentielle faillite, de son infériorité devant cette pleine réalité>logique que Pasolini se fasse, aussi bien, bouffon dans la remise en cause irréductible qui cependant s’écrit. Que le poème qui se compose dans le courant historique et biographique n’est possible que par inventions, suspensions, répétitions, ellipses et oxymores. Car il s’agit de faire avec des contradictions majeures – partant de celle de devoir prendre distance avec le réel dans sa nudité pour donner à se lire.

Il y aurait violence faite à soi-même, à travailler à sa disparition, ce dont Pasolini fut toujours conscient. Incarnant avec une constance rare le déchirement de cette contradiction première qui va engendrer toutes celles d’un esprit dans un corps, ou d’un corps pensant, dans ce double temps ramassé, afin d’extraire un courant sans commencement ni fin, traversé d’extases.

Contradiction fondatrice depuis Les cendres de Gramsci, depuis ces vers donnés à lire à Orson Welles dans La ricotta : « Je suis une force du passé / tout mon amour va à la tradition […] plus moderne que n’importe quel moderne / pour chercher des frères qui ne sont plus. » Il n’y a nul hasard, mais preuve de ce déroulement constant, quand Pasolini, dans sa préface de Transhumaner et organiser, déclare que si le lecteur ne devait lire qu’un seul poème du recueil, il l’inviterait à lire « La poésie de la tradition ».

Mais prenant connaissance de l’ensemble, impossible d’en rester là. La connaissance étant centrale tout du long et n’écrit-il pas, lui marxiste, que plutôt que « la conscience de classes » il faudrait « une connaissance de classes. » Cette insistance détermine l’essentiel des contradictions quasi traumatiques (ne parle-il pas de lui comme d’un « schizoïde » ?) et qui va par le titre d’une partie préciser ce qui met l’homme et sa poésie en crise : la synéciose [« La synéciose est une figure de rhétorique qui joue de la contradiction mais sans en viser le dépassement », extrait de la note de la traductrice]. Ainsi, faire éloge de ce qu’il veut détruire – ne pouvant être un strict laïc ni un strict communiste. Si bien qu’il se fera Saint-Paul contre Pie XII complice des nazis ; défenseur du PCI (Pasolini, exclu, et persécuté par la justice, dedans et dehors, précisant ici : « Par nature je suis dans la mêlée / par l’âge je suis en dehors ») devant les vaines entreprises gauchistes. Surtout, devant la désolation d’une jeunesse ayant perdue l’innocence qui devrait être la plus flagrante et agissante en ce moment d’une vie. Jeunesse névrosée par un prétendu anticonformisme encouragé par le consumérisme vidant l’existence de sa sève essentielle.

Difficile de nier la prescience du poète. Inutile, ici, d’en préciser les manifestations présentes et déjà annoncées, de se laisser contaminer dans ces lignes par la polémique. Il n’y a qu’à lire et voir où nous en sommes politiquement et poétiquement. Ainsi, aucune réconciliation n’est plus possible ; il faut en rester à cette vitalité survivante (encore) dans le désir qui se fait plus urgent et contrepoint majeur des mondanités à maintenir encore. Voilà pourquoi la séquence finale s’adresse à Maria Callas, petite fille à ses yeux, conscient de ce qu’il en est de l’état « schizoïde » de son amie, entre ses rires, sa tendresse et ses « devoirs » de célébrité fréquentant les puissants de ce monde. Amour tendre et sans aveuglements. Miroir fêlé, avec le découragement en embuscade.

Le contexte politique précis et général : début des « années de plomb ». L’ignoble attentat de la Piazza Fontana à Milan, crime fasciste, tuant des paysans réunis et dont on accusa à tort Giuseppe Pinelli afin d’entacher toutes les contestations politiques venant de « la gauche ». L’anarchiste fut suicidé par la police, Pasolini le pressent (cf. La piste rouge, Italia 1972, éditions 10/18, pour le détail de cette tragédie). Il se solidarise alors avec Potere Operaio pour retourner à sa solitude aussitôt, de même avec Lutta continua. La question politique demeure sans réponse (révolution sans horizon) devant la mafia démocrate-chrétienne alliée aux fascistes ou s’en servant pour garder le pouvoir et devant des groupuscules coupés des ouvriers.

Synéciose, donc, qui a épuisé toute dialectique. Qui voit se confondre obéissance et révolte ; amour des institutions et rejet (rejet de ce qui irrémédiablement le rejette) ; présence du sacré et sacrilèges ; servitude et liberté (« Qu’il est difficile d’apprendre la liberté / qu’ils ont apprise de nous » ; « Nourris-toi, nourris-toi pourtant du bien qui te permet de ne pas être libre ! ») ; résignations et dénonciations (« La résignation n’a rien à envier à l’héroïsme »). Ce qui implique la défiguration de toute trinité : le père et le fils (le père étant fils) mais nul Saint Esprit ; le ciel que l’on voit, le cosmos, mais nul troisième ciel ; l’enfer, le purgatoire mais paradis inaccessible. Quête effrénée d’assouvissements et rage devenue, en vieillissant, mélancolie traversant tous ses poèmes. La polémique fait place à une énonciation des crimes (dont on ne connaît sûrement que les victimes, les criminels devenant indifférenciés par les manœuvres politiciennes abjectes), à la survivance des innocences nues (mais il y a pas d’innocents écrit-il, citant Sartre). Voyez combien le déchirement est grand alors que percent seulement des épiphanies – ce qui rend évident l’intérêt pour la poésie de Pound en ces années.

Poèmes « difficiles », « plus modernes que n’importe quel moderne » mais refusant les procédés formels de ses contemporains d’avant-garde. Dante toujours déterminant qui a su, dans Le purgatoire, restituer la matérialité d’un tel lieu où les pécheurs sont majoritairement des politiques, alors que l’ombre du poète indique qu’il est le seul vivant dans ce cortège de morts. Purgatoire que Pasolini observe aussi en cinéaste, se projetant à lui-même les angles de caméra et les deux dimensions qu’elle impose (jamais trois). Pound réduit à des banalités échangées avec des dissidents soviétiques, Joyce repris par des inserts participant à la composition d’un poème.

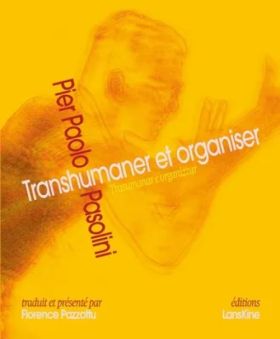

Nous dirons devant l’impossibilité de finir – la matière du livre étant trop riche pour poursuivre ici la navigation en ses vers si admirablement traduits par Florence Pazzottu –, que si notre époque régressive rend tout de même possible une telle traduction et sa publication, alors, que les lecteurs soient suffisamment dépourvus de préjugés (toujours mouvant, changeant tel Protée) de la bourgeoisie, des postures mondaines (qui se croient subversives) pour retrouver leur solitude (« La solitude : il faut être très fort / pour aimer la solitude ») sans illusions idéalistes ou idéologiques, et lisent ce frère qui désespérait d’en trouver un. Donnons tort à Pasolini afin de lui donner raison.