Paul Verlaine, Maurice Denis-Sagesse par Tristan Hordé

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Sagesse n’est peut-être pas le recueil le plus lu de Verlaine, mais quelques poèmes en sont très connus comme, dans la troisième partie, "Le ciel est par-dessus le toit ", plusieurs fois mis en musique (notamment par Déodat de Séverac, Gabriel Fauré et Reynaldo Hahn) et des versions folk, pop l’ont popularisé. Il est intéressant de relire aujourd’hui l’ensemble illustré qui, publié en 1880 à compte d’auteur et repris en 1889 chez Léon Vanier, est accompagné en 1911 de bois gravés de Maurice Denis, édité par le marchand de tableaux Ambroise Vollard. On passe d’un éditeur de livres de religion, la Société générale de librairie catholique à l’éditeur des écrivains dits "décadents" et des symbolistes. L’intérêt de ce fac-similé, qui précède une nouvelle édition des œuvres de Verlaine dans la Pléiade, tient au fait qu’il met sous les yeux des lecteurs un exemple remarquable de livre nabi.

Verlaine a écrit Sagesse après sa conversion, à partir d’août 1873, dans la prison de Mons, en Belgique où il purge une peine de deux ans pour avoir tiré sur Rimbaud en juillet. Publié en 1880, le livre suscite peu de critiques, toutes négatives ; cependant, Huysmans fait lire Sagesse à Jean des Esseintes, personnage principal de À rebours, publié en 1884. En effet, il reconnaît que Sagesse « caractérise (…) la sensibilité fin de siècle, mêlant ferveur religieuse inquiète et sensualité ardente et trouble ». Maurice Denis (1879-1943), lui, découvre très jeune les poèmes, en 1889 ; il s’y retrouve, séduit par le ton religieux, et pense rapidement à l’illustrer. Ses recherches graphiques aboutissent à un album qu’il offre à Lugné-Poe (né en 1869), co-créateur du Théâtre de l’œuvre, qui le fait circuler dans les salons et les ateliers. Parallèlement des expositions, des publications de ses dessins dans des revues donnent à Maurice Denis une assise dans le monde artistique où ses bois sont bien accueillis.

Cependant, quand Maurice Denis rencontre Verlaine en 1890, ils ne se comprennent pas ; l’écrivain reconnaît dans certaines illustrations des échos vifs de la vie alors que le peintre a donné à toutes une valeur symbolique. Par ailleurs, l’un et l’autre conçoivent de manière différente la sacralité ; Verlaine est venu, lentement, à la religion, c’est un converti qui n’a pas totalement abandonné ce qu’il était, alors que pour Maurice Denis la croyance en Dieu est de l’ordre de l’évidence, native. La rencontre, pourtant, est remarquable du point de vue esthétique ; il est visible que le « mélange de naïveté et de réflexivité en art est également un trait de la poésie de Verlaine, oscillant entre ingénuité feinte et extrême conscience du jeu littéraire ». L’accueil est positif dès 1892, notamment du côté des catholiques, où l’on note « l’orthodoxe mysticité » des gravures opposée au « dilettantisme religieux » qui règnerait alors.

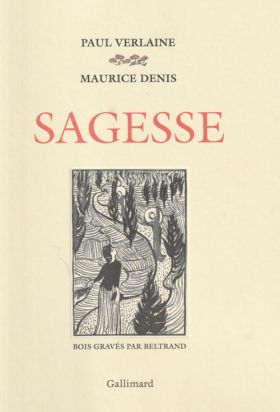

Tout au long des années 1890 des gravures de Maurice Denis sont publiées et, en 1895, sept xylographies, en même temps qu’un appel à souscription pour une édition illustrée de Sagesse. Après la mort de Verlaine, le 8 janvier 1896, les choses se précipitent et plusieurs éditeurs sont sollicités, que le projet retient mais qui ne s’engagent pas. Il s’écoulera plus de quinze ans entre le début des négociations entre Maurice Denis et Ambroise Vollard et la publication, en 1911. Le galeriste voit l’intérêt des gravures et des estampes de peintres, il en expose en 1896, préparation à l’édition de livres d’artistes : le premier, Pierre Bonnard, illustre Parallèlement de Verlaine. Pour Sagesse, il fallait se libérer des droits détenus par les héritiers de Léon Vanier, le premier éditeur ; il fallait aussi modifier les dimensions des dessins de Maurice Denis. Le livre paraît au début de 1911 (achevé d’imprimer : août 1910) et il vient peut-être trop tard, à un moment où commence à se mettre en place « l’esprit nouveau » que défend superbement Apollinaire peu après. Il est certain que « D’une époque à l’autre, [le mouvement nabi] prolonge, comme en pointillé, la ligne d’une autre modernité possible, maintenant en partie refoulée ».

La restitution du fac-similé, outre qu’elle est une édition d’art, donne à lire Verlaine autrement. Pour "Le ciel est par-dessus le toit", par exemple, Maurice Denis a privilégié les connotations religieuses qui ne sont pas du tout dominantes dans ce poème : on retient « la cloche (…) tinte » (2ème strophe), comme élément de paysage (une église) — « Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là » (premier vers de la 3ème strophe) n’appelle pas d’illustration — ; il multiplie les croix et le paysage représenté est un cimetière. Qu’il interprète ou transforme le texte ne remet pas en cause la qualité esthétique des gravures et dessins de dimensions variées qui accompagnent les poèmes, placés en ouverture, embrassant le texte ou en cul-de-lampe. On appréciera les très nombreuses illustrations (dessins préparatoires, parfois tirés de carnets, lithographies et xylographies, détails) réunies dans les études qui suivent le fac-similé. On appréciera aussi la clarté de l’essai de deux responsables de l’édition qui complètent leur étude avec des notes lisibles, une bibliographie à propos de Sagesse, de Maurice Denis et sur le livre nabi.