Laurence Skivée-Je trace par Lydie Cavelier

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

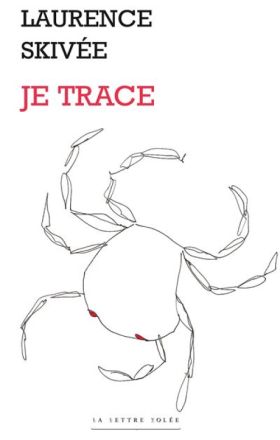

Si le recueil de Laurence Skivée s’apparente au bestiaire, c'est qu’il se compose à la fois de poèmes en vers brefs et de dessins animaliers, mais sans nulle prétention descriptive ou allégorique. Les évocations sont « d’ordre amoureux » (74) et la « joie » y « est totale » (152), rappelant la biophilia qui imprègne les livres de Fabienne Raphoz. Les bêtes règnent en maître, tissant un royaume de rencontres et d’histoires potentielles, un univers de mondes enveloppants, selon la théorie de J. von Uexküll. Mais c'est au Parti pris des animaux de Jean-Christophe Bailly (Christian Bourgeois, 2013) que l’autrice-dessinatrice emprunte ses perspectives et même certains de ses mots : « Chaque animal est une / Entrée dans le monde / Une traversée / Une histoire » (18). Formés par surgissements, replis et fuite, les territoires animaux sont de « pelotes de monde » (24) qui s’impliquent mutuellement, par affleurements et échos à distance. Les motifs des pelotes d’histoires et de liens (Donna J. Haraway notamment) renvoient à une plus juste « écoute du vivant » (125), la poétesse choisit de les combiner avec ceux de la « farandole » (152) chorégraphique, de sorte que les traits verbaux et graphiques performent les mouvements et manières animales. Même « immobile », une bête « bouge toujours », emporte la « vision » et « creuse la pensée » (96). L’altérité de son « visage » (17) reste une énigme qui se dessine et s’écrit : silhouettes et lignes de fuite sont autant de formes ouvertes dans lesquelles l’animal s’enveloppe, entre en réserve, en retrait. « [A]ccompagner » les traces, les passages animaliers exige un geste double : « (le poème essaie de dessiner / dessiner en écrivant ce qui est là) » (76). L’ « en allée dans la forme » (112), la vivacité, l’emportement du trait – vers ou graphe – sont primordiaux : il importe de « laisser venir » (117), de laisser être (56) et enfin de laisser disparaître l’animal. Dans l’encadré de certains dessins, la bête pointe, à peine ; dans le blanc de la page, elle se love, partiellement délinéée, ou bien ses traits se démultiplient, sa mobilité déplaçant lignes et courbes noires.

Les reprises du Parti pris des animaux de Jean-Christophe Bailly (les pages 7, 10, 11, 24, 26, 27 du recueil font écho aux pages 35, 36, 38, 23, 23, 24 de l’essai) témoignent d’une proximité conceptuelle notable, en particulier au sujet de l’ouvert qui se définit par différence avec l’Ouvert transcendantal des romantiques. Le passage, l’emportement du « corps entraîné » (68) par l’animal, lui-même jeté dans le monde, sont la seule manière d’habiter. L’autrice acquiesce à cet « abandon », mais « agrippé[e] dans le flot » des traces de présences animales. Car chaque animal « habite le réseau des apparences à sa façon, c'est-à-dire qu’il s’y cache. La cachette est la règle d’or d’un monde où pourtant tout finit par se voir », note Jean-Christophe Bailly (30). De fait, les traits de vers, les lignes graphiques de Laurence Skivée tendent des « [p]asserelle[s] » (9) entre les univers propres à chacune des espèces, animalières et humaine. Tracés naturels et artistiques se répondent page à page, l’animal n’y surgit que pour s’y cacher derrière les apparences d’une forme tout juste esquissée. Tel vers, « Le caché protège le non-caché », vient comme désigner le dessin d’à côté (46-47) : quelques tracés blancs dans un cadre noir, deux traits pour les yeux, deux traits pour les oreilles, un mammifère nous scrute, il s’offre à nous sans se dévoiler pleinement. « Les bêtes nous voient », note la poétesse (148), prise aux rets de la forme : « Ce monde me regarde me dessine » (149).

Les aires animales se muent dans des jeux de « positions » et d’« errances » (23), elles se figurent et se redéployent incessamment dans « un phrasé infini de formes » (Bailly, 44) d’actions et de réactions que les accumulations verbales traduisent. Laurence Skivée garde trace de ces opérateurs : sur un axe paradigmatique, les vers déclinent des verbes, inventant des contiguïtés et même des rencontres entre les dispositions animales ou humaines. Par exemple, les vers « Ruminer / Boire / Ramper / Crier / Bourdonner » chapeautent le cadre noir dans lequel un escargot de lignes blanches vient faire face à l’insecte de lignes noires qui, sur l’autre page, semble également le scruter (20-21). De fait, ces deux vers placés comme une légende sous le cadre du dessin précisent : « Il faut oser / D’étonnants contacts sont possibles ». L’italique porte effectivement à la rencontre, son orientation en flèche coïncide avec le « glissement » de la tortue, appelée en droite ligne par ces vers : « À hauteur d’animal / Je conjugue leur verbe en silence » (28-29). Entre espèces, formes, traces de vie et traits verbaux et graphiques, c'est bel et bien « le texte mobile de la phusis » (Bailly, 51) qui s’écrit. Par exemple, l’italique du vers « du langage et de l’articulation » pointe, désigne la page droite représentant la danse du tremblement des abeilles (12-13).

Au phrasé des formes répond le tracé animal, comme un « rêve du monde qui se pense en se faisant » (Bailly, 51) au gré de résonnances : « Fourmillements / Coulées et serpentement / L’entendement est éperdument ravi », 79. Au phrasé de la phusis répliquent les traits d’une sorte de ponctuation mémorielle, dessinant des lignes blanches dans un cadre rose, comme si l’errance s’enracinait en elle-même et se méditait dans le style de Gertrude Stein : « ce trait / est un trait est un trait est un trait est un trait est un trait » (120-121). Toute phrase fait lien et constitue un plan de projection permettant d’être le « poème/d’une bête » (102), et inversement, de devenir, en vers comme en dessin, la « Phrase que gobe le pélican », 104. Animales ou élémentaires, les lignes figurent des ondes vibratoires dans « l’ébrouement du monde » (106). Sons et sens s’y entremêlent et se propagent, d’abord entre synesthésie et paronomase, puis dans les traits blancs d’un cadre coloré de vert (57) :

Silence du pré

De ciel

De brousse

D’eau

De plage

De peaux et pelage

De durée et d’étendue

Des sensations d’animaux

Circulent obscurément

Ceci est mon trait

Tout trait est une « liaison d’amour » (101), notamment quand une seule ligne profile le visage d’un homme dont l’oreille, la bouche et les yeux naissent d’un même fil noir détachant sur la page blanche la silhouette d’un loup hurlant. Ainsi advient le « Passage de la poésie à ciel ouvert » (130). En définitive, vers et lignes graphiques forment une seule « intelligence poétique » : un traçage venant « connecter indéfiniment (Bailly, 76) les vivants, et donnant à l’instant sa « forme » propre (71). Traces et tracés, essais et même ratures traduisent l’inchoativité de toutes les « empreintes visuelles », de toutes les perspectives de contact et d’enveloppement, tendues « Sur le fil de l’horizon / [et] Sur le point d’évoluer » (118). C'est « comme ça » (70) que chantent les lignes d’origine. « L’enfance du monde » se dit « dans la blancheur » (103), celle du papier, mais aussi, symboliquement, celle de la réitération : toute bête se forme, puis s’oblitère, dans l’euphorie merveilleuse de « la vivacité d’allure » des courbes de temps enchevêtrés (Bailly, 144).