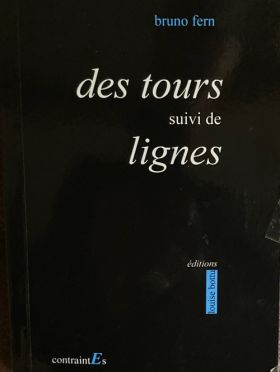

Bruno Fern-des tours suivi de lignes par Tristan Hordé

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

On peut écrire en « vers libres » pour faire part de ses amours ou de son désespoir de vivre, plus prosaïquement de ce qui se passe dans sa vie, et cela finit par devenir un livre de "poèmes" ; chacun en trouvera chez son libraire un grand choix. Autre chose est d’écrire en prenant la langue comme matériau, en s’imposant des contraintes formelles ou en les réinventant — le sonnet, par exemple, est toujours vivant sans être toujours selon les règles du sonnet de Ronsard. À l’intérieur du cadre que l’on a choisi, ou construit, d’autres contraintes s’imposeront. Bruno Fern invente une contrainte, très littéraire, dans chaque partie du recueil, à partir de laquelle d’autres jeux rhétoriques se développent.

La règle dans des tours, qu’on lit aussi immédiatement "détours", titrée heureusement « Fabrique », est énoncée avant le premier poème et reprise en quatrième de couverture :

Chaque poème est issu d’un texte dont l’origine est indiquée. Un extrait y a été prélevé puis scindé en deux parties : la première est placée à la fin du poème et la seconde au début. Entre ces extrémités figure un écho plus ou moins lointain au texte original, comme les images dans les glaces déformantes d’une fête foraine.

L’allusion à la fête foraine n’est pas de hasard ; populaire par excellence, elle est une parenthèse dans le quotidien — même évidemment si elle appartient à la vie sociale ; ce qu’on y fait n‘a pas de conséquences : on tire sur des leurres, on tamponne des autos qui repartent, etc., donc tout est vrai (on a une carabine) et tout est faux (personne ne meurt).

Le premier poème part du début de la première des Élégies de Duino, dans les traductions les plus courantes, « Qui donc, si je criais ». La "fabrique" retient d’abord le cri dans sa matérialité (des sons), puis comme manifestation d’un trouble (« plainte »), écho au poème de Rilke, mais aussitôt « plainte » est entendu comme terme de droit ("plainte contre X"), ce qui autorise l’introduction de l’emprunt :

donc si je criais il en sortirait quoi d’arti

culé — au minimum un son, ça

c’est sûr, mais pas forcément une plainte

déposée par les voisins

ou l’on ne sait trop qui

La fabrique, ici, joue sur la polysémie et, avec le rejet du vers 2 (« culé »), introduit un vocabulaire familier, une des constantes ensuite dans le recueil.

Dans un poème construit à partir du treizième vers (« De rudesse envers moi, je veux tes mains baiser »), d’un sonnet d’Étienne Jodelle, des mots sont repris (« endurer », « meilleur ») ou légèrement transformés (« tendrelette » devient « tendre »), mais les gestes de l’amour ne sont plus ceux policés du poème, à ce qui n’est que suggéré dans le vers 14, « Si un baiser meilleur au moins ne te vient plaire », correspond crument ce que la Renaissance ne publiait que sous le manteau : « je veux tes mains baiser ta fente et ton anneau ». Bruno Fern introduit aussi des paronymes, en les liant avec « & », plutôt courant au XVIe siècle même si absent de ce sonnet, et en signalant leur présence : « avant que tous deux liés en corsage & en cor / dage — c’est le jeu qui veut ça ». Le jeu sur « corps », « sage » et « [d’] age » s’accorde avec les sonnets de Jodelle.

On appréciera ces "détours" parfois complexes, joués à partir de poèmes d’Apollinaire, Baudelaire, Villon, Zanzotto, Saint-Amant, etc., avant de suivre l’exercice d’une autre règle. Elle est énoncée dans une note à font 5 de E. E. Cummings : « Comment obtenir le mouvement en divisant les mots, c-à-d en composant par syllabe ? » (traduction Jacques Demarcq). Les phrases de départ sont, là encore, choisis dans des textes littéraires — on pouvait prendre des modes d’emploi ou des publicités, etc. — d’Apollinaire encore, de Christian Prigent, Malherbe, etc. Certaines « lignes », commencent à partir d’un fragment (Tristan Tzara, « Et si je m’égare c’est que je ») :

ET

si étêté je pique encore excusez-moi un sprint

et intègrent en cours de route une autre citation, ici, vers 2, la partie en italique vient d’Andrea Zanzotto.

SI

si en as des cascades qui saute de strates en strates

Ce n’est plus la relation au texte de départ qui importe, plutôt la construction de brefs récits en jouant sur la prononciation, par exemple, pour défaire l’attente du lecteur (qui s’arrête) ainsi, dans « je m’égare », la syllabe « m’é » devient « mes » et cette transformation est commentée : (…) je suis / M’É /propre pas, je m’épate moi-même mais / GARE / à ne pas se gargariser de haut langage.

La « ligne » prise dans le Sonnet en X de Mallarmé, « Aboli bibelot d’inanité sonore » suscite de multiples transformations analogues (« LI / tes râlements », au / BE / au milieu », etc.) et la répétition de la syllabe initiale : pLIés, Lisant, Lit, pâLIr, L’Identité, Lisible, Livide, reLIer, Lie.

On ne boudera pas le plaisir de retrouver un vers de Villon ou de Queneau (autre travailleur expert de la langue) point de départ des modifications que lui impose Bruno Fern. Ajoutons qu’au "détour" d’un jeu sur une syllabe il multiplie des allusions littéraires ; toujours avec le vers de Mallarmé, on reconnaîtra un (presque) fragment de vers de Nerval, « TÉ / nébreux consolable ».