Du même bois, de Marion Fayolle par Christophe Stolowicki

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Du même bois est un titre du même ordre, de même veine que L’Empire des sens (1976, film de Nagisa Oshima), le verbe objet de l’ellipse si universel qu’elle s’apparente à une élision.

Du même bois. J’ai l’heureuse surprise de découvrir, à deux doigts de la poésie, au reflux de toute poésie, un authentique roman rengorgeant tout suspens, dont on sait dès le début comment il finira : en eau de boudin de campagne abandonnée, désertifiée, surtout dans ses hauts plateaux.

Citadins, qui ne savez pas.

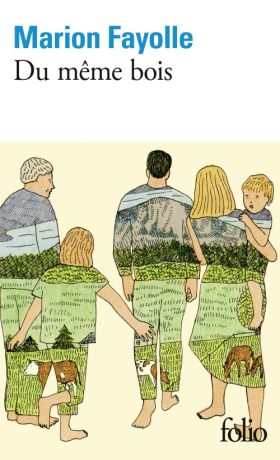

Marion Fayolle est cette « gamine » mal venue, descendante de ferme depuis des générations, aussi rétive à se laisser vêler, il y faudra les forceps, qu’un veau mal venu qui ne vivra pas, alors qu’elle deviendra cette poète et romancière.

Tout revêt ici un caractère de simplicité extrême, exceptionnel pour un premier roman où elle coexiste avec l’intensité autobiographique de première défriche, premier roman qui n’en est pas vraiment un, Marion Fayolle, dessinatrice de presse déjà autrice de plusieurs romans graphiques y ayant acquis la maîtrise, digne de Kundera, d’une mise en chapitres de longueur très inégale aux intitulés premiers, la ferme, la gamine, les bêtes, la ressemblance, comme autant d’arts premiers.

« Les enfants, les bébés, il les appelait des petitous. Et c’est vrai qu’ils étaient de petits tous. » Cette langue rurale de hauts plateaux a une largesse métaphysique. Le temps des rondeaux retourné sur son erre.

Telle la percheronne exilée au Canada et dont j’ai pu, en un demi-siècle, constater la disparition finale sur son aire.

L’élémentaire en terre qui ne ment pas.

Les enfants de ferme « voient aussi vieillir la mémé, on ne la leur cache pas dans une maison de retraite. »

Le « tabarlo ». « Il n’a jamais pu travailler ni trouver de femme pour supporter ça. Alors c’est la mémé qui le supporte, qui lui donne les restes, qui le ramasse dans le couloir quand il a trop bu. » En ville on ne sait pas, parce qu’ils sont relégués. Mais la campagne, plus humaine, a son lot normal de tarés qui dorment dans les fossés, meurent d’un coup de boisson.

Le chien attaque les agneaux du voisin. « L’oncle lui a attaché ses longues oreilles devant ses yeux pour ne plus croiser son regard si humain et, avec son fusil, il l’a tué, son chien ». J’ai pu constater, par deux fois, qu’il est moins grave pour un chien de mordre un passant.

Une bonne viande celle « des bêtes de ferme […] qui ont eu tout un paysage à brouter ». À présent que les engins l’ont ratissé en cheveux en brosse, en guise de chaumes quasiment la boule à zéro, l’ont parsemé de rouleaux emballés plutôt que de bottes et de meules, sans parler des pesticides de l’agriculture raisonnée, la viande aura-t-elle toujours le même goût ?

Mais « Même le dimanche, quand on a des bêtes, il faut s’en occuper », aucun des enfants ne restera. Un pur poème, vous dis-je.