Salomé, d’Alexandre Vialatte par Christophe Stolowicki

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

En pleine ère surréaliste (1932), un livre de cabinet de curiosités – métaphysiques, s’il en est. Nous arrachant par la tranche, par le détail, par l’envolée.

Ce que nous lisons là est inlassablement beau et ne trompe personne : c’est de la littérature. Ça en a l’agenda des rêves et le passe-montagne. La triple couche ripolinée d’on ne sait quel maléfice. C’est de la littérature, vécue comme l’art premier. L’écrivain ne fait allégeance à personne.

« Les rêves défilent au fond des eaux comme des poissons maléfiques, brillants, que nos mains effarouchent, que nos torpeurs rendent hardis. » C’est sur le rêve, évoqué nommément ou non, qu’un auteur donne le décisif de sa prose, Alexandre Vialatte n’y fait pas exception. Ni Freud. Mais où Freud agace de sa science implacable, Vialatte laisse fumer les eaux, flotter, fuiter ses personnages.

« “Il faut prendre la vie par la circonférence”, disait-il d’un ton sentencieux. » Ou « au bord de la rivière. Des péniches à l’encre de Chine y glissaient dans une poussière de charbon. » La mise en abyme frôlée, esquivée de justesse.

Se succèdent « un teint général de vinaigrette qui eût fait honneur à un artiste d’avant-garde » (lui plutôt apparenté à cette avant-garde de l’arrière-garde dont se réclame Franck Venaille), « ce grand front de mayonnaise », « le Graal était en forme de coquetier [ou] d’assiette à soupe », « C’était l’homme de génie qui ajoute du subconscient dans le cercle magique, avec le geste d’un épicier qui ajoute des lentilles pour faire le poids dans la balance. » On ne sait pas encore. On croit lire de la gaieté. Les métaphores culinaires disparaîtront pour ne revenir (« « Le brouillard avait l’air d’un grand rideau de lait ») que quand la fin approche, près du non-dénouement, suicide en berne, tragique acquis.

Par son non-art culinaire de dandy qui ne cuisine pas les mots, Vialatte remet à leur place, renvoie à leur suffisant néant la foultitude de poètes contemporains qui se bercent, qui se bernent du plaisir d’écrire, bon thème pour une revue passe-partout.

« Quand la cheminée de la locomotive crache du charbon, de la neige et du corail ».

Intempestif Vialatte (1901 – 1971), éclectique en un temps où le surréalisme envoie paître tout dandysme. Son baroque désespéré haut en couleurs. Pleurant « sa vanité puérile et sans bornes ».

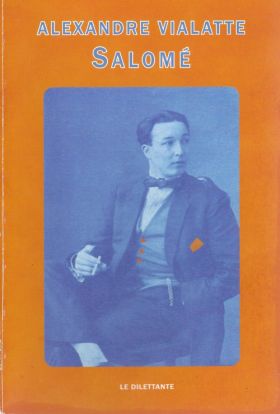

La photographie de couverture, un autoportrait dans une pose surhabillée (il faut bien traduire l’overdressed de Wilde), échouant en suffisance où Barbey d’Aurevilly fut un maître en dilettantisme d’époque, m’évoque une photographie de mes quinze ou seize ans où j’arbore le même air inexpressif, d’intériorité chargée malheureuse. Au double de cet âge, Vialatte a su la convertir en chef d’œuvre.

Dans sa préface Charles Dantzig, ayant relevé combien l’écrivain, en précurseur supérieur au Nouveau Roman, décrit « maniaquement, pas scrupuleusement. Il donne l’impression de tout décrire, il décrit surtout ce qui est révélateur »), juge le roman inachevé. Car entre le récit d’enfance et l’épilogue, plutôt douloureux que tragique, un long laps a chuté. J’ai lu les premières pages des fruits du Congo (1951), un roman de Vialatte considéré comme le plus accompli, d’écriture maîtrisée. Si l’on veut vivre (il est le premier traducteur de Kafka), on ne reste pas Rimbaud longtemps.