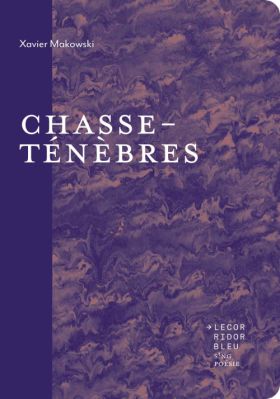

Xavier Makowski, Chasse-ténèbres par Mélanie Cessiecq-Duprat

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

En quatrième de couverture, on apprend que le terme Chasse-ténèbres fait référence à « des instruments de musique jadis utilisés dans des fêtes paysannes pour chasser les mauvais esprits de l’hiver ». Cette indication donne donc le ton à ce qui sonnait déjà dans le titre, à l’image du Chasse-spleen, comme un remède à la mélancolie. Dans les deux cas, l’expression est portée par une action qui vise un même but : chasser l’obscurité, que ce soit en écrivant, en faisant du bruit ou en buvant, pour s’enivrer dans une forme de rituel magique destiné à libérer la parole. Et dès la citation en exergue (« Ay, ay, ay, ay, / Canta y no llores » — « Aïe, aïe, aïe, aïe, / Chante et ne pleure pas ») issue d’une chanson populaire mexicaine (on le sait, le Mexique honore ses morts en festoyant), on comprend que s’annoncent des drames que l’auteur choisit de surmonter en chantant, dans une sorte de Cantique revisité, accompagné d’une petite musique entêtante. Résonnant souvent comme une comptine, cette musique s’insinue dans des pages épurées où les textes, justifiés aux bords extérieurs du livre (ceux qu’on appelle les grands fonds), laissent place à des vides intérieurs — paysages enfermés au centre de la reliure — qui s’impriment comme le reflet du vide à venir, celui des catastrophes aussi bien naturelles que personnelles, annonçant la disparition.

La comptine s’accentue par des répétitions (« elle porte une odeur de résineux / une odeur de résineux / et l’odeur du feu »), des formes qui rappellent le Marabout ou le Virelangue (« le bitume dorlote / dorlote une vipère / la vipère trace / trace une flamme / dans de la friche sèche »), et même des onomatopées et des formules tirées de chansons connues, où le « petit orchestre mariachi » revient régulièrement faire écho au refrain du début, comme un mantra qui répète que seul le chant empêchera les larmes de couler même si « à bas bruit le sens échappe / à bas bruit le sang pourri ».

Le premier poème s’ouvre sur un paysage en flammes, décrivant la réalité des terres dévastées par les incendies de l’été 2022, où l’on ressent déjà ce qui se consume aussi à l’intérieur. Juste après, l’expression normande « rouogie du sei met la mare à sé », employée pour dire qu’il fera beau le lendemain si le ciel est rouge en soirée (« La rougie du soir met la mare à sec »), insiste à nouveau sur les ravages de la canicule, partie pour durer. Et quoi de plus paradoxalement parlant qu’un paysage en feu, comme le Soleil noir de Julia Kristeva, pour incarner l’image d’un deuil impossible à éteindre ?

« farfouiner dans la terre mentale

dans ce qui ressemble à l’oubli

terreux de l’oubli blobisé ou

grainedemoutardisé avec des

ramifications des capillarités

d’images terreuses qui

submergent et font nuit

nuit sans repos nuit à veiller (…) »

Mais l’auteur, dans la première section intitulée « L’annonce » (sorte d’Annonciation inversée, qui renvoie à la mort plutôt qu’à la naissance) nous apprend que « la clé est dans le carnet », c’est-à-dire dans l’écriture, celle qui le sauvera peut-être du désastre qui s’accumule. Car ce désastre, planant comme « l’ombre de la buse », est triple : il est l’incendie, la maladie — celle du sang — et la mort de la mère. Trois événements qui se catapultent et finissent par fusionner dans des descriptions alternant des scènes d’hôpital, des souvenirs du passé de la mère, des travaux de culture dans les champs, des anomalies dans le corps et dans les creux où tout menace de tomber, dans la perte et l’absence, dans le SILENCE qui s’écrit en majuscules sur le mur de la chambre de l’apprenti plaquiste. Ce personnage d’apprenti plaquiste, étonnante métaphore du poète qui revêt tour à tour plusieurs masques — « poète-hamster », « poète-lombric » ou « paysan-archéologue » —, symbolise la recherche et les tentatives de l’auteur, par la pratique de nouvelles formes (lui qui est d’abord plasticien), à travers les mots en chantier qu’il consigne dans son carnet, de reconstruire des murs blancs autour de lui, sous cette neige de cendres et tout ce qui noircit sous ses pieds, comme un abri en mille-feuille pour se garder de l’ombre effondrée du réel.

« C’est peut-être

le creux le négatif

l’empreinte dans la terre

de ce qu’il faut saisir

de ce qui est

l anima »

Que faut-il saisir — écrire, comprendre ou sauver de l’absence d’apostrophe dans « l anima » ? Signifie-t-elle un vide ? Celui du manque de la mère reposant sous la terre ? L’anima, notion décrite par C. G. Jung comme la part féminine chez l’homme, incarnerait la dimension affective, intuitive et créative qui viendrait compléter le schéma archétypal masculin. Xavier Markowski, en choisissant de supprimer cette apostrophe, nous interpelle (nous apostrophe) sur ce qu’il cherche à signifier discrètement, comme il le fait tout au long du texte truffé de références, ce qu’un seul signe manquant parvient à révéler du lien à jamais rompu : celui avec la mère — la matrice, la matière —, comme celui avec ta terre, le monde et le vivant qu’il s’attache à retenir, à prolonger, à tisser.

Et ce qui prend tantôt des allures de journal, de cahier d’écolier ou de carnet de notes, n’est peut-être finalement qu’un moyen de mettre un peu d’ordre dans le chaos d’un temps où tout s’écroule, pour rendre hommage à toutes les formes de vie amenées à disparaître de la surface de la Terre, comme :

« autant de couches autant de strates

à décortiquer à trifouiller à tisser

pour laisser faire le poème

PétraqueFabreCharSimpson

les bidons vides des cyclistes

accumulés sur la stèle pour faire totem

ici faire lieu de mémoire ici faire tas

traces et balises exorcisent

espace votif espace hommage

espace du souvenir éternel

À notre Maman

sous le tas le corps — sur le tas la croix

les trompettes luttent avec la mort

avec la mélodie silencieuse du vent »