Rouge vive d'Estelle Fenzy par Yann Miralles

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

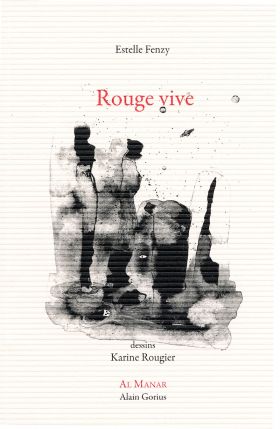

Après Chut et SANS, Estelle Fenzy poursuit, à pas comptés pourrait-on dire, une œuvre placée sous le signe du peu. Mais qu’on ne s’y trompe pas : si ces deux premiers titres, par leur brièveté comme par leur signifié, évoquent une absence, si la forme courte, ici comme là, est privilégiée, nous sommes bien loin d’une écriture blanche, recherchant dans l’énonciation-même quelque chose comme le silence. Au contraire, la voix qui se fait entendre dans ces livres – et surtout dans le dernier Rouge vive – présente bel et bien, comme l’affirme Brigitte Giraud, « un récit poétique », certes déployé, paradoxalement, dans le « dépouillé de la langue » et « une écriture serrée », mais un récit réel dont on suit les contours et les chausse-trappes, le maximum d’effets dans le minimum de mots, au fil des pages. D’où la si grande proximité de ce livre, dans son dit comme dans son dire, avec l’enfance…

Dans Rouge vive, le lecteur est plongé en effet dans le « Je ne me souviens plus » d’un temps comme hors du temps (« Depuis des millénaires / mon histoire se raconte ») et dans des lieux aussi élémentaires qu’indistincts, aussi communs que vaguement menaçants (« une vaste terre / de fougères et de pins », « les montagnes / au Nord de mon pays », « la forêt », « la rivière », etc.). Et les personnages qu’on rencontre ont tous quelque chose d’archétypal : les deux « Je » qui se répondent, les deux voix qui structurent le texte (l’une écrite en roman, l’autre en italique), semblent être celles d’un homme et d’une femme, ou plutôt du « petit garçon pieds nus » et d’une « encore fille », auxquelles s’ajoutent « ma mère » ou « L’aïeule » (et donc l’évocation de la filiation), le défunt ou l’absent (« son porté disparu ») et le personnage de l’ogre (le « forceur de femmes », sur lequel il faudra revenir). En bref, tout ici nous renvoie à l’univers des contes.

Mais l’enfance n’est pas que ce nous dit le texte, il est aussi sa manière et sa matière. Les soixante-six pages de ce livre sont autant de petits textes (jamais plus de huit lignes) où le vers bref et l’espacement ne sont pas une coquetterie : ils ne cessent de faire signe vers une légèreté et une gravité indémêlables, à la manière des comptines et autres chants anciens dont la simplicité des mots (façon de rendre vive « sa mémoire / emmurée dans sa bouche ») ne donne que plus de force à la douleur latente. C’est ainsi qu’on pourrait entendre dans tel ou tel aveu un principe d’écriture du poème entier : « Je compte bien les mots / par lesquels / je respire » ou « Son beau visage / consonance / à ma douleur » disent ce primat accordé au rythme et au consonantisme, à une petit musique qui résonne discrètement mais sûrement à travers, par exemple, l’entremêlement des (m) et des (k), dès la première page (« mon manteau // m’accompagne / tout le jour // me caresse / quand je dors ») et dans de nombreux passages (« claquant les draps les chemises // Mon cœur tissu fragile / se déchire // à l’écho des combats / dans les cotons tremblants »). Le centre du livre donne même à lire ces quatre lignes au rythme égal (3/3/3/3) où se retrouvent ces répétitions de consonnes et les sonorités en (y/u) et en (o) :

A grand coups

de marteaux

sur les murs

de ma peau –

comme autant de rimes simples, mais internes au poème. De même, l’invention verbale dont fait preuve Estelle Fenzy, là aussi de manière sporadique et d’un pas léger (« Ses lianes reptilent », « Je mendiante l’amour »), se lisent comme des traces d’une enfance joueuse laissées à même la surface du texte.

Surtout, ce poème s’offre comme un récit initiatique. D’une voix à l’autre, d’une découverte à une autre, tout dit ici le passage et l’épreuve, l’expérience à acquérir (« j’ai découvert / les rosiers sauvages »). Reflet plus ou moins trouble d’une personnalité sous et dans le dire enfantin, ainsi que Bettelheim nous y a rendus familiers, le poème-conte évoque tout ensemble « La première fois » et la mort-renaissance d’un sujet. Car l’amour – entendu d’abord dans son sens physique – est bien la grande affaire ici. Du « cœur d’attente » au « Je suis la faim la soif / la fureur au bord de moi », du « Je suis la sève montante / le bouillonnement des mousses » à « mon appétit d’ogre », les deux voix, masculine et féminine ne cessent de clamer leur mutuelle attirance, et sont mues par une force érotique et mortifère. C’est ainsi que ces pages, empruntant autant au lyrisme amoureux qu’au genre du thriller (la menace et le « chagrin », « les vases de la dévastation » et la mort, cheminent en sourdine), se dénouent dans une étreinte amoureuse (« Il m’attendait de tous ses bras », « Elle s’est blottie / dans l’étau de mes bras », « allongée // je nomme aveu / mes mouvements de fruit / mon audace sereine », « Sur la rive des feuilles humides / elle s’est offerte », etc.) et dans une mise à mort : « Dans sa main droite // une pierre » trouve comme écho le tragique « J’ai frappé son front », le « Je » masculin devenant lui-même l’ogre honni.

Alors oui, redisons-le : comme dans nombre de récits pour les enfants, il est bien question de passage ici – de passage à l’âge adulte et de passage de vie à mort, de mort à vie. Ainsi se comprend, jusque dans le titre, l’importance de la rose : à la fois motif lyrique traditionnel (« Il a frappé à ma porte / m’a tendu un bouquet grenat ») et figure métonymique de la femme et de sa virginité (« je t’emmène là où poussent / les roses sauvages »), elle est liée au sang (« Il sera mon premier homme / celui qui fait couler le sang »), « fleur sanglante » qui, à la faveur de l’image du Perceval, peut renvoyer au « sang / sur la neige » et devenir symbole de mort. Pourtant la dernière page, tout comme les mots qui ouvraient le livre, empruntés au chanteur Nick Cave, évoquent le rouge, la fleur et le sang comme un même principe de transformation :

La vie doucement s’est fanée

dans ses yeux étonnés

Et sur sa bouche

ronde et rouge

Clameur éteinte

rendue à la rivière

Rose parmi les roses

Sauvage –

un principe de transformation qui fait de la fleur du poème, non l’absente de tout bouquet, mais une parole qui continue, présente et à partager, et de l’œuvre d’Estelle Fenzy un vrai parcours de vie.