Venise : octobre de Michael Donhauser par Laure Gauthier

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

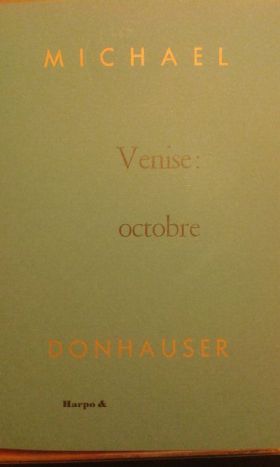

Sur la première page du petit livre du poète autrichien Michael Donhauser publié en novembre par Harpo& figure « Venise : octobre » et, plus bas sur la page, « demi-sonnets ».

On saisit très vite à défaut de le comprendre que l’essentiel, dans ces 42 demi-sonnets ne se joue pas dans le renouvellement de la forme séculaire, plus d’un siècle après que Rimbaud et d’autres s’en sont ressaisis. Non, l’essentiel de ce recueil se tient ailleurs.

D’abord il faut se familiariser avec le livre. Prendre le temps de le regarder. Sur les pages gauches de l’édition française sept vers arrêtés net suivis d’une demie page blanche, et, sur les pages de droite sept autres vers qui commencent typographiquement à la hauteur de la dernière ligne du demi-sonnet de la page de gauche. Si l’on replie le livre, on peut imaginer alors que le dernier vers du demi-sonnet de gauche rejoint dans le secret du livre refermé le premier vers du demi-sonnet de droite, qu’ils se confondent, se répondent, sorte de continuum, de développement au sens musical. Il ne suffit pas de vouloir mentalement recoller page droite et page gauche dans un souci de recréer un sonnet « complet », « conforme » à ce que l’on a appris à l’école sur cette forme, non. En faisant ne serait-ce que tourner les pages du livre, le texte s’anime, légère lame de la lagune, première approche, ondulatoire, de la ville mythique. Variation typographique à partir d’une structure fixe, ces demi-sonnets sont « explosante-fixe », ce mot d’André Breton repris par Pierre Boulez pour nommer sa pièce éponyme. C’est bien ce principe de variation légère d’un matériau fixe qui soudain, dans une subtile et parfois imperceptible modification explose, dégage de la « splendeur qui sollicite » pour reprendre un mot de Patrice Loraux ( « L’Inouï se produit », in : L’inactuel, 1997, n°7, p. 97-112). Cet infime tremblement de la langue qui contribue à une explosion soudaine et scintillante du sens.

De Venise, Michael Donhauser montre peu. Le « je » qui déambule en octobre évoque certes des moineaux, une place, l’eau de la lagune, une cabine téléphonique, un tableau, une assiette. Mais il ne se passe presque rien, ce qui se passe, se passe en langue. On comprend vite que le poète approche le secret bruissant de Venise par les à côtés, par le minuscule, le détail et l’obturation du champ visuel comme du matériau de la langue. Double opération de langue. Laisser au lecteur du blanc au-delà du septième vers, c’est l’inviter à fermer les paupières, c’est le sonnet qui cligne de l’œil et laisse apparaître ce qu’il fait disparaître. C’est découvrir sous l’absence le reste qui est l’essentiel. L’essentiel qu’il ne dit pas mais nous fait approcher, paupières baissées. Il joue donc avec le blanc comme quelques cinéastes encore savent dépouiller le champ pour laisser bruisser le hors-champ. En ébréchant la forme-sonnet, en limitant la ville à octobre, en dérobant à notre vue la moitié des quatorze vers, il nous aide à dé-couvrir la ville, à prolonger la ligne d’horizon, l’espace intérieur, et à développer en nous le négatif des images qu’il ne veut nous montrer, pour ne pas « redire Venise ». Dire Venise sans redire, dévoiler sans raconter. N’oublions pas non plus que le poète est traducteur vers l’allemand de Rimbaud et de Ponge.

Donhauser met dans ces sonnets pour dire Venise ce qu’un réalisateur mettrait dans un western pour dire la vie du Far-West en filmant la toile d’un tipi, la queue d’un buffle, une prairie vide ou un morceau de lance dans un demi plan américain, coupant l’écran en deux, nous plongeant à demi dans le noir, qui est ici le blanc.

En entrant dans l’écriture de Donhauser, on est porté par ce dépouillement qui fait ressortir les quelques arêtes rythmiques, trois ou quatre virgules à chaque demi-sonnet et toujours une fois deux points qui surgissent, toujours ailleurs. C’est là, dans ces deux points qui changent de position d’un poème à l’autre que tout se passe, que le poème se tend vers la lumière dans une minuscule monstration. Le mouvement se situe dans ce doigt tendu. Jeu avec le temps, en tournant les pages, les deux points glissent plus loin ou reviennent au premier vers, comme si ce n’était que dans la profondeur du langage, dans le temps que se livrait la véritable image poétique, ce qui échappe à première vue. On est ici confronté à ce principe de variation cher à l’auteur de « Variations en prose » (Variationen in Prosa, Berlin, Matthes & Seitz, 2013). ?À ce moment la langue se suspend. Et puis se réarticule, en scintillement.

« Et taciturne, la nuit, était la ville avec les ruelles,

vides, si bien que je me méfiais de toutes les

phrases et les images qui leur donnaient le visage

d’un rêve, tandis qu’immobile à présent l’eau reposait

presque : mais il y avait une nef d’église dont les arcs

ne portaient le plafond qu’en apparence de sorte que

celui-ci presque flottait au-dessus du remplissage des murs »

Oui, Donhauser se méfie des phrases et des images, dépouille la langue de presque toute comparaison, de presque toute métaphore. Il cherche ce dépouillement extrême, rare, que l’on trouve pourtant dans un auteur qu’il affectionne mais si peu connu en France, Adalbert Stifter (1805-1868), qui n’est pas particulièrement en odeur de sainteté esthétique, auteur notamment d’un petit texte théorique « Sur le grand et le petit » (« Über das Große und Kleine ») dans lequel il veut donner aux lecteurs à lire des choses « encore plus petites et plus insignifiantes » car s’y trouve d’après lui l’accès au grand. On ne peut pas oublier ces mots quand on traverse Venise avec Michael Donhauser, le soleil automnal, la place, la brume matinale, les baquets, la journée claire. Comme si dans l’absence de toute opulence se dévoilaient, paupières baissées, les secrets d’une ville, hors champ et hors langue.

« Ces cours cachées, où poussait un frêne isolé,

où la joubarbe ornait les rebords des fenêtres, je

ne les cherchais pas, ne cherchais pas les quais perdus

: car l’acuité riche en métaphores dans laquelle

quelqu’un autrefois s’y complaisait, me répugnait et

ainsi je me remémorai cet autre qui, pas aimant

aimant, avait là aussi célébré un été tardif »

Michael Donhauser, oui, l’acuité dans le dépouillement, somptueusement passé d’une rive à l’autre par Laurent Cassagnau, son traducteur, qui accepte de prendre des risques, le risque de perdre certains mots, certaines assonances, pour toujours rendre l’essentiel du mouvement des poèmes qui se retournent en ponctuation.