Bigarrures, bariolages, Alexis Audren par Pierre Gondran dit Remoux

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Dans la vaste et très contemporaine question du paysage en poésie, il est illusoire d’essayer d’embrasser la perspective dans son ensemble. Pour ne pas se perdre dans la forêt des approches, des styles, des enjeux, on pourra choisir une piste de trappe et s’y tenir, en assumant une vision étrécie, fragmentaire, locale. Et de miser alors sur le hasard de la rencontre, le stochastique qui, assurément, mène nos vies et nos lectures. Bigarrures, bariolages d’Alexis Audren constitue une de ces rencontres à l’ourlet de la clairière, de celles qui auraient aussi bien pu n’avoir pas lieu — combien de chevreuils alertés par la branche sèche craquant sous le pas se sont enfuis dans mon dos ? Le chemin de trappe que j’essaie de suivre est celui de la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty et c’est depuis cette trace que j’essaie d’analyser ce beau texte.

De Kenneth White à la toute jeune génération (Louis Dorsène et les Quatre catastrophes), en passant par Michel Deguy et Jean-Claude Pinson, mais encore Adèle Nègre et Philippe Jaffeux à leur manière discrète et personnelle, la chair du monde a recouvert les os peut-être trop secs du formalisme pur : le chiasme qui jette un pont entre le sujet et le phénomène, le poète et le monde, l’inscape et le landscape, bat sans cesse du flux qui le traverse désormais. On doit noter que cette passe précieuse, notamment dans la géopoétique ou l’écopoétique, est principalement empruntée dans une direction : du cosmos vers le poème/vers le poète, en un mouvement de naturalisation du langage — mais c’est bien le logos qui « happe » la phusis (la nature), car le logos gagne toujours… Ce mouvement contemporain est l’opposé de celui qui fut à l’œuvre chez les romantiques projetant leurs états d’âme sur le paysage en un envahissement de la phusis par le logos. Deux époques, deux mouvements, deux directions — on voudra bien me pardonner cette vision simpliste. Or, le chiasme merleau-pontyen, comme son nom l’indique, est bidirectionnel : « Le corps passe dans le monde et le monde dans le corps. » Cette réversibilité fonde le concept de chair du monde, d’où sont co-originaires le monde et le corps, qui se prolonge dans la chair du langage, ce « second corps ». Jaccottet, peut-être, par l’accommodation, l’acuité, la transparence, a levé des brides et permis cette fluidité réciproque entre corps et monde, langage et paysage. D’une toute autre manière, Jean-Loup Trassard également, par l’omniprésence du geste et de la motricité, crée un entrelacs serré entre perception, action, langage et monde. Équilibrer les flux à travers le chiasme est donc possible, mais pourquoi est-ce toujours le logos qui gagne ? Merleau-Ponty indique : « Le fond des choses est qu’on ne sait pas dire le sensible », c’est-à-dire cette part du sensible qui ne serait pas dite car, sitôt dit (!), le sensible est médiatement phagocyté par le logos. Là est un enjeu de la poétique du paysage rarement résolu : comment « retrouver l’ordre de la phusis sous le logos ? », s’interrogeait le linguiste Jean-Claude Coquet.

Ouvrant une toute autre piste que Jaccottet ou Trassard, la proposition d’Alexis Audren est indéniablement une belle tentative de libérer le double flux au sein du chiasme phénoménologique tout en avivant la phusis.

C’est l’été, l’homme est simplement assis au jardin sous la glycine. Le langage poétique hache littéralement le flux héraclitéen pour y saisir la myriade des formes offertes aux perceptions : « Les yeux collés, guêpe à suivre, lâche vers la chaleur de ses tons jaune-noir. Écarquillent avec le pistil, la pénétration du dard. Partie, l’œil verse dans une mouche, sitôt. Tenaille ce ventre, la faim du paysage. A dévoré les lattes de bois. Humus. Atteint, nez terreux. Pissenlits, des centaines, tableau pointilliste. Les lucioles, en nuées. Jaune abeille, jaune de fleur, emportés dans le vert. Je pourrais rester là jusqu’à la fin des temps, qu’arriverait-il de plus que cet incessant mouvement. » Phrases-mots, phrases courtes : tout le travail de la langue tend vers l’atténuation syntagmatique — cette dimension qui irrémédiablement ancre le langage dans l’idéalité et rend atone la phusis — et c’est la dimension paradigmatique du langage qui domine : pointillisme, impressionnisme, atomisme archaïque…, où le corps propre, chair parmi la chair du monde, peut prendre sa pleine place au sein des tensions qui tissent la dynamique du paysage et du langage. Le corps et le monde étant engagés dans une relation d’échanges équilibrée, on retrouve des tonalités proprement romantiques — souvent teintée d’autodérision — coexistant avec la limpidité des évocations des phénomènes naturels. À la fois Novalis et Gary Snyder : « Gravissant la montagne, marquée à son flanc par un immense pommier sec, pelé, mon ombre en travers, distordue, rachitique. Métaphores grimaçantes. Friedrich en superposition imprime sa mer de nuages sur mon ombre, voyageur contemplant ras les pâquerettes, sans haut-de-chef, canne et complet veston. Les mouches tournent autour de la bouche, des papillons accompagnent les bras ballants. » « Dans les reflets mordorés de l’onde à deux lignes sur des bouts de branches tombantes, l’arbre est une eau vertébrale. La trouée des yeux clairière, un soleil qui arase les arbres, plante la lumière dans l’herbe. Rester lentement, laisser décanter le paysage, pour qu’il cesse d’envisager le ballet à ras d’eau, une métaphore du corps dans l’œil. » Cette tension se résout dans l’empiètement réciproque au sein de la triade monde-corps-langage : « Ses pattes sur tête, frottées, hygiène de l’abeille, pendant que j’entre dans son noir et blanc. » « La main enveloppe l’écorce, cherche à incarner la même rugosité. » « La main mélangée de plantes. » « L’arrosoir me donne sa forme absconse, j’accueille l’eau et verser. » « Gymnastique de l’araignée, corps descendant en rappel dans l’abîme du langage. » « Les pétales du rosier, proéminents et galbés, mes côtes dépliées et repliées, se vrillent par. Le tronc, colonne vertébrale lumineuse. À la pointe de ma respiration poumon vent dans les organes. Prolongé dans le ficus toutes racines. Dehors, étouffant dans un pot trop court. »

Remarquable également cette acuité, que je qualifierais volontiers de psychocorporelle, dans l’évocation des effets charnels des infimes mouvements de la vie psychique (et réciproquement) : « Un climat de langue au repos. On marche vaguement pour dire. Dire à ce corps qu’il existe autrement que dans ses virtualités. Ne pas choisir, tout accueillir. » « Rituel avant la parole, visage errant, corps immobile, attendant de s’enfoncer dans l’espace. » « Je tente des biais, mains dans les cheveux, jambes tressaillies, pour éviter les coups intérieurs. »

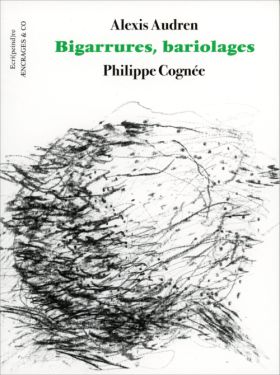

D’une densité remarquable, ce texte est accompagné de dessins de Philippe Cognée.