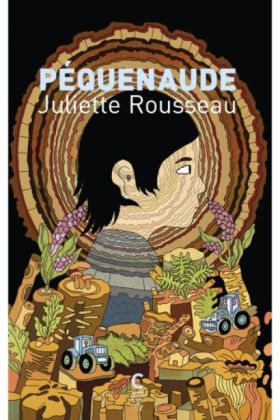

Péquenaude de Juliette Rousseau (2) par Pierre Gondran dit Remoux

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

La grotte de Pan

Pan est à l’origine un petit dieu rural de la province reculée d’Arcadie, protecteur des troupeaux, des pasteurs et de leurs bêtes — avec lesquelles il partage une moitié de son anatomie. Toutefois, après qu’il a semé la « panique » dans les rangs des Perses à Marathon, assurant la victoire des Athéniens, sa fonction symbolique est profondément altérée par ceux-ci. Lorsque, reconnaissants, ils transportent sa statue jusqu’à la cité attique, ils l’honorent dans une grotte et non un temple comme dans sa région d’origine, car Pan, devenu dieu de la Nature, symbolise désormais la sauvagerie supposée de l’Arcadie. Du haut de ses remparts, c’est le monde sauvage, son envers, qu’Athènes conçoit, occultant radicalement la ruralité. Le géographe et orientaliste Augustin Berque, qui évoque cette origine mythologique du concept de Nature dans son ouvrage La Pensée paysagère (Éditions éoliennes, 2016), dénomme « forclusion du travail de la terre » ce trait fondamental des sociétés urbaines ayant développé une « classe de loisir » apte à la contemplation de l’environnement plutôt qu’à sa transformation laborieuse.

Dans Péquenaude, Juliette Rousseau veut approcher, nommer les ressorts de ce « projet de dépossession » que sa Bretagne des terres a subi et subit encore, histoire d’une absence, à la fois longue et contemporaine :

Fruit d’une offensive vieille de plusieurs siècles, dont le saccage est toujours en cours, [la modernité] a justifié de tout transformer, de tout dégauchir : la langue, le temps, le paysage. Là où j’ai grandi, elle a notamment consisté à remembrer, araser, aménager, autant de façons de secouer la terre pour en faire tomber celles et ceux qui l’habitaient (…). Je suis née et j’ai grandi dans l’un des territoires où ce processus s’est fait le plus violemment, le plus rapidement. Naître au champ, après la bataille, dans une ruine des mots et du sens de soi. »

Alors que le remembrement aura sonné « la fin de toute intimité avec les terres et la généralisation d’un rapport d’extériorité, d’extranéité avec elles, y compris pour celles et ceux qui les habitent », la virtualisation par la bourgeoisie urbaine des ruralités est si bien intégrée par leurs habitants qu’elle se dédouble d’une absence à soi-même : le sens de soi a été tant corrompu que le sentiment d’appartenance est toujours teinté de honte (« Il a d’abord fallu apprendre aux paysans et aux paysannes à ne pas s’aimer, pour pouvoir ensuite les déposséder plus facilement de leur monde ») — bourgeoisie urbaine toujours à la manœuvre pour, de nos jours, dénier le nom même de paysan à la génération d’agriculteurs qui a appliqué les précepts de l’agroindustrie.

Longtemps tiraillée par le besoin de justifier son droit à l’écriture (« L’écriture demande à être autorisée ») et la difficulté à trouver les mots (« Je viens d’un endroit bruyant et silencieux à la fois, bruyant à t’en rendre folle, mais sans mots pour se dire »), l’autrice entreprend une exploration têtue et sensible plutôt qu’un manifeste : « Je veux écrire sur les sources. » Parmi ces sources de l’offense faite à la terre et à ses habitants, le corps se révèle réceptacle, par ses mémoires (« ses archives »), sa sensorialité qui toujours les éveillent et les actualisent.

Corps d’adolescentes ne pensant qu’à fuir :

Je me souviens par la peau — c’était l’été, sans aucun doute la saison favorite de nos mémoires de péquenaudes. Et avec [le corps] l’assiduité de nos anatomies adolescentes, au seuil de l’avènement. C’était la mélancolie à la source, sans motif ni justification. La contradiction débutante de qui se sait tout à fait, sans encore se connaître.

Corps des saintes thaumaturges transsubstantiées dans les arbres à l’ourlet des clairières où leurs tombeaux s’ornent encore aujourd’hui d’ex-voto. Corps des hommes suicidés, corps « émiettés » des jeunes, voiture fracassée sur le talus à la sortie du bal (« fuir ou s’enterrer »). Creux au corps de l’autrice, où le bocage disparu persiste et où « s’abritent les continuités qu’[elle] cherche dans l’air et les mots », « corps-bocage » où peut se puiser parfois l’optimisme, malgré les « jours terrassés » :

J’ai corps à croire au retour d’un monde vivant, peuplé, abondant, sa mémoire m’habite. Au ventre, les prairies et les landes que le vent caresse en faisant carillonner les graminées, rudoyant les ajoncs. (…) Et, le long des terres vaines et vagues, le souffle reprend, se réveille aux parcelles, s’engouffre dans les chemins creux. Les haies me sillonnent, m’épaississent, tandis que les talus mettent à l’abri mes aspérités. »

Tout comme dans Mon corps de ferme d’Aurélie Olivier (Éditions du commun, 2023) — autre ouvrage majeur de la considération pour les ruralités par les poétesses contemporaines qui en sont issues —, apparaît alors la figure du chiasme dans le rapport réciproque du corps au monde, premier mouvement d’une réappropriation, d’une réconciliation :

J’apprends peu à peu que la libération d’un corps passe par le réapprentissage d’une écoute à son endroit. Il faut en entendre les nœuds, les limites, pour refaire sa place à la délicatesse, au désir. Apprendre à désirer à nouveau comme la première tige qui sort de terre désire la lumière. Un mouvement qui naît en soi et s’épanouit dans la réciprocité d’une rencontre.

Alors que Juliette Rousseau, comme elle trace peu à peu les contours, les rôles, l’histoire intime et partagée de son écriture, la nomme simplement « poésie », c’est dans Péquenaude que j’ai lu la plus belle définition de l’écopoésie que je connaisse :

[La poésie] sait entendre et traduire ce que disent les corps et la terre quand on les laisse parler. Je m’en saisis pour tenir l’inventaire des moments où la matière, qu’elle soit terrestre ou humaine, se raconte elle-même (…).

En tant que bourgeois des villes qui se pique d’écopoésie, j’entends bien le reproche fait parfois aux écopoètes d’abandonner le logos pour la phusis, le politique pour la contemplation. La lecture de Juliette Rousseau (et d’Augustin Berque) nous aide à percevoir qu’autrement plus aigu est le risque de prendre la grotte de Pan pour le monde et de poétiser dans l’illusion de la sauvagerie, au péril, bien réel cette fois, d’une involution du politique dans le discours poétique.