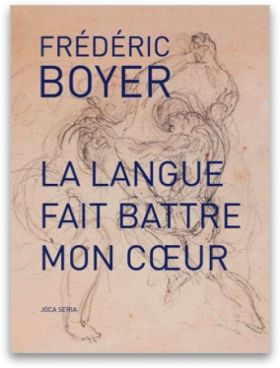

La langue fait battre mon cœur de Frédéric Boyer par Jean-Claude Pinson

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Récurrent et de fréquence élevée, « chagrin » (le « roi chagrin ») est sans doute, sinon le maître-mot de La Langue fait battre mon cœur, du moins son ostinato, sa basse continue. C’est lui, ce mot à la fois banal et de longue résonance, qui confère au livre sa tonalité foncièrement mélancolique et sa forme souvent élégiaque. À la source de ce chagrin, il y a un événement tragique : la mort de la compagne de l’auteur, la psychanalyste et philosophe Anne Dufourmantelle, disparue un jour d’été de 2017, alors qu’elle se porte au secours d’enfants en train de se noyer, sur la plage de Pampelonne.

Mais cet événement, le livre ne le raconte pas (« anecdotique je ne suis pas », on pourrait appliquer à l’auteur, l’inversant, la formule de Georges Perros). Tout entier, il est « musical » (et méditatif) plutôt que narratif. Sa forme, où le distique l’emporte, est par bien des côtés, souvent recourant au refrain, parente de la chanson. Plusieurs séquences ont d’ailleurs pour titre « Sur un air de », et la pièce centrale, « Abrégé des Merveilles de Marco Polo », sorte d’opéra de chambre (avec chœur cependant), porte la mention « Livret d’un opéra pour Arthur Lavandier ».

Longtemps, la poésie française, dans le droit fil de Breton et d’un surréalisme ne voyant que par l’image, n’a montré que dédain pour tout ce qui était musique. « Cavete musicam », « prenez garde à la musique », affirmait encore dans les années 90 un Jude Stéfan soucieux de couper court à tout lyrisme « mou ». Une exception à cette doxa poétique : « Bach en automne », le superbe poème de Jean-Paul de Dadelsen (1955).

Mais si primauté de la musique il y a, la prosodie de Frédéric Boyer s’écarte considérablement de ce vers libre allongé à l’allure de sarabande qu’on trouve chez Dadelsen. Refusant les habituelles figures de rhétorique et leurs ornements, l’auteur prend à l’inverse le parti de la plus grande sobriété. Pour mieux couper court à l’effusion, il a recours, le plus souvent, à la brièveté d’un vers abruptement interrompu qui n’hésite pas, même, à décevoir l’attente de l’enjambement, comme pour mieux donner à entendre le néant qui est au bout du chemin et hante « la prose du » en son manque constitutif. Par exemple ce vers : « Mais ce canoë inconnu glissant le long » (« Cosmogonies »).

Plutôt que le lyrisme post-romantique façon Mahler, quelque chose donc qui ferait écho, dans l’ordre du poème, aux pièces brèves et atonales d’un Webern – et peut-être aussi, comme semble le suggérer le goût de l’auteur pour la tautologie et la répétition (le refrain), à la musique d’un Philip Glass ou d’un Steve Reich.

La fidélité à l’être perdu interdit que le chagrin puisse s’effacer. « Le cockpit du chagrin humain », vaille que vaille, il importe de l’habiter, et par le poème de le « deviser ». La tentation gnostique, celle qui conduit à la détestation du monde, doit être refusée, et non moins la tentation orphique qui serait une autre forme de « désertion ». « Le désir fou d’Orphée, écrivait Frédéric Boyer dans la Préface de sa traduction des Géorgiques de Virgile (parue sous le titre Le souci de la terre), désir incontrôlable de se retourner, est contraire à l’attention que nous devons porter à la vie, à la terre vivante. »

De ce point de vue, centrale est dans l’économie de l’ensemble la longue séquence que constitue le livret d’opéra dont Marco Polo est la voix principale. Il n’est pas indifférent que ce superbe poème soit dédié par l’auteur à sa fille. S’il faut se souvenir (« De moi garde toujours souvenir », dit la voix de la mère), c’est en effet au futur de l’enfance et de l’émerveillement qu’il convient de conjuguer le monde ; qu’il importe, toujours, de l’inventer (comme on découvre un trésor). Il s’agit, l’inventant, l’inventoriant, de l’aimer, d’en inventer le chant (amor mundi, « carmen mundi ») : « Aime le monde tel que tu le vois/horrible et merveilleux à la fois ». Il s’agit d’aimer ce qui est « notre maison collective » (de ne jamais oublier, aurait dit Arendt, que c’est à plusieurs que nous habitons cette maison commune que nous est la terre). Ce monde, il ne s’agit donc pas de le fuir (« Fuir là-bas, fuir »), mais d’y partir en voyage : « Oui partir il faut partir/ Oh chevaux Oh bateaux Oh bolides ». Car l’ « Humanité [est] soumise à l’attraction électrique de l’horizon ».

Dire les merveilles du monde, les « deviser », comme le fait le livre de Marco Polo, c’est en tourner les pages comme d’un « livre peint très ancien » dont on admire les images. Mais les images sans la métaphore (sans du moins ses falbalas). Résolument moderne, l’écriture de Frédéric Boyer recourt en effet, plutôt qu’à la métaphore, aux listes et à la poétique de la contiguïté métonymique qu’elles favorisent :

« Père qu’est-ce que le monde encore ?

– La cueillette des fruits la culture des champs les fantômes de notre histoire sont le monde l’Enfer et le Paradis sont le monde le silence de la neige sur le grand Canal les hommes à tête de chien la prise de Constantinople la construction du socialisme sont le monde les chaussures neuves de ton enfance qui te blessaient les pieds les millions de morts de la guerre la théorie des atomes l’usage du feu les mouches de l’été sont le monde »

Au gré de cette poétique, c’est une ligne claire qui s’impose ; une langue à la fois transparente et conductrice d’énigme, comme hantée par le souvenir d’une langue adamique. Et sans doute est-il ici nécessaire de rappeler que Frédéric Boyer est un traducteur hors pair (tout récemment, non seulement de Virgile mais des Evangiles). Car le traducteur est en quête, pour le passage d’une langue à l’autre, de cette introuvable « troisième langue », langue « reine », anté-babélienne, où Antoine Berman voyait la clef et le mystère de l’acte de traduire. Or si traduire c’est écrire, écrire – écrire poétiquement – c’est aussi traduire. Tel est du moins le sentiment qu’inspire l’évidence native de la langue mise en œuvre par Frédéric Boyer.

Dans la Préface de l’ouvrage, il remarque : « (J’écris de la poésie parce qu’il y a toujours quelque chose qui ne va pas.) », ajoutant un peu plus loin : « J’écris aujourd’hui de la poésie parce que la situation de la littérature ne me convient pas. » Et en effet, il est bien, dans le paysage littéraire contemporain, un auteur dissonant, singulier, éloigné du mainstream, y compris de ce canton à la fois négligé et très peuplé qu’est la poésie contemporaine. Ce n’est évidemment pas la plus mauvaise chose qui soit.