La raison des fleurs de Michaël Trahan par Christophe Stolowicki

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Ne ménageant pas les citations en exergue ni dans le corps du texte – patronages de Marguerite Duras et de Roland Barthes (celui de La chambre obscure) les plus expédients pour une relation consubstantielle, cannibalesque à l’image –, le vaste poème-journal d’un sadien si peu sadien, plus Bataille que Sade, plutôt endeuillé que désenchanté, d’un sadien pieux qui décroît en Dieu, où dans l’entre-deux vers à vers de l’exorde et du coda des proses avèrent que la poésie n’est plus inadmissible. Ce qui a changé dans l’intervalle est le liant tout en enjambements du final.

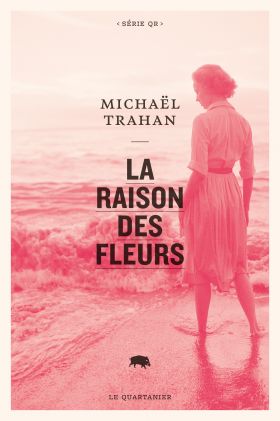

De séquence tragique sept photographies des années cinquante achetées à une brocante de Virginie, dont malgré tout l’internet n’ont été retrouvés l’auteur ni le modèle, vignettes, de trois quarts dos pur profil celle reproduite en pleine première page (sépia de rose vif), la dernière qui énonce le suicide reprise marginale sur la quatrième de couverture – d’une jolie fille en robe sobre s’enfonçant dans la mer, de déferlante lente ourlée.

« Je suis le portrait craché d’une cause perdue. » Ou : « j’ouvre sans attendre les questions irréparables. » Québécois, Michaël Trahan a sur nous l’avantage, l’innocence de la fosse océane qui nous sépare, qui nous gouverne. Il est cet Iroquois perçant mille et une nuits de son arbre à lettres. Il a l’éloquence des fleurs d’Armorique qu’il nous jette au visage, dans leur rhétorique native et leur raison de fleurs.

« L’écran noir dit / la phrase sacrée est une histoire / d’amour et d’abandon », c’est ce qu’à feuilleter les images, à s’imprégner de la séquence, du jeu de cartes muettes, on comprend vite comme l’évidence morte de culpabilité première, celle qui Bataille en nous. On ne se délasse pas de cette « silhouette découpée dans la lumière, le dos / tourné un siècle à la fois. »

Un lyrisme déchu vivace serre doucement la gorge à l’annulaire, à nul hère sur son erre ne dispute le chemin ; les mots de Michaël Trahan savent le sextant par le travers, la flore par le détroit (« fleurs de soie et fleurs de honte, fleurs sans couleur, / fleurs de satin ou d’acier trempé »). Journal d’un vil désespoir mais lettré contemporain. Ce qui ressort est souvent la phrase finale d’un poème ou d’une prose, lâchée comme une bouée. Le lu, le vu, le vécu irradient.

« J’ai peur que la mort ne vienne pas au bon moment » ou « L’autorisation de ne rien dire, de ne plus dire que le rien même » ; ou « mon cœur n’existe pas quand le langage m’abandonne ». Une intensité sans faille, à reprises de souffle à différents paliers, tempos, à mises en regard de prose et de poème, à portée de voix tout en croches de celle que sur un quai de gare ou sur la grève on hèle, né elle – après l’avoir abandonnée.

À raison de poète, à floraison coupée, il communique sa brassée, sa foison. Sans déclinaison végétale, sans nomenclature florale se brisant sur cette vague, surfant sur cette féerie pensée. Des poètes penseurs y joignent leur calame, leur alarme.

« Entre explication et secret, l’aveu cherche le temps. » Ou : « Un sourire doux comme un clou rouillé ». Quand : « je fais l’amour avec mes dents ». Une poésie a trouvé son rythme menstruel, son point d’impact, sa mesure d’inflorescence, son flot, son ressac. Fléchissement, floculation. Les flaques du vécu quand la mer se retire. Sa flambée d’as. Le vertigineux harem de ses fautes. Une poésie pleine page ni rage, de voyance occupée, à pans coupés. Append la coupe pleine à la toiture du monde.

Son anaphore fore ce que draine, déflore mon allitération.

« La surface qui ne monte en volume pour rien au monde. Des lignes de rien. Un accident géométrique. » Un poème décroissant, oblique, figure le vu vécu, celui que trahit la poésie verticale.

À la faveur, dans l’effervescence d’« un autoportrait par effacements successifs », un parti pris de jeunesse du monde, acté dans sa vieillerie, les revers rose poupin et cet afflux désaccordé d’accords seconds composent une poétique, un art de désécrire le néant de vivre, de décrire son ellipse à l’asymptote d’un entre-deux âges, d’un hoquet fluidifié, « des péninsules d’ombre au bout des doigts ».

Ruines hantées, pouilleuses, grandioses de ce que fut la poésie – n’est plus la poésie. Un timbre neuf sonne à toute heure. Sommes colossales en jeu à la roulette russe. Un mirage amorce un virage. L’on se reprend à croire à dieu sait quoi la poésie la vie, ce titre de Marc Cholodenko. Michaël Trahan, encore un effort, camarade, citoyen du grésil.

Aux registres latents d’un piano de jazz cool et des secrets de l’argentique, il « ajuste la fréquence du noir », « marque l’heure d’une figure blanche / et le revenant l’emporte. » Cette « effigie qui brûle chaque nuit ». Ses « ancêtres […] discrets comme une fête d’enfants ». Son livre « un masque aux plaies fanées ».

Dont la lecture lente a des emballements de nacre. Des coquillages s’ajustent à notre ventouse. La mort pèse son cent de trappistes, son sang de poulpe. Sacré massacré de la rature à ras d’amarré. La vie dans ce creuset, dans la répétition de « haine » à force. Un entre-deux âges tardif macère dans l’en deçà de son pesant de siècles.