Voronej d'Ossip Mandelstam par Yves Boudier

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

J’aime le souffle glacé

Et l’aveu de la buée d’hiver :

Le je –c’est je ; le réel –c’est le réel…

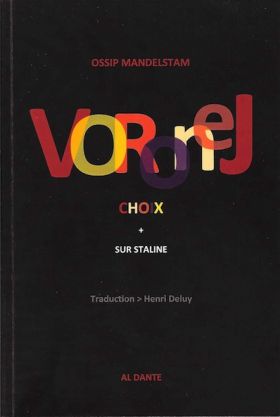

On en a jamais fini avec les Russes, oui !… Pour Henri Deluy le traducteur, cette phrase, qui lui tourne dans la tête sûrement depuis des années, prend ici un sens au plus vif de sa sensibilité, déjà mise à l’épreuve de longue date par Khlebnikov, Block, Evtouchenko, Aïgui, Akhmatova, Tsvétaïeva et Maïakovski, sans compter sa fréquentation plus ancienne de Trétiakov, Bogdanov ou Tynianov. Au plus vif, car ces poèmes extraits des Cahiers de Voronej touchent une fois encore à la mémoire complexe de son intimité poétique et plus encore de son intimité politique.

Avec Imprévisible passé, publié en 2012, Henri Deluy le poète livrait une forme de secret, celui d’une douleur tenue serrée et enfin dénouée d’un passé dont il mesurait combien le dévoiement d’une politique, devenue sourde à elle-même, s’était inscrit dans les chairs vives et déchirées d’une époque déjouée, trahie, masquée par le discours le plus ravageur d’espoirs, celui du mensonge politique de masse. Double douleur de l’œil dont on arrache les écailles et du cœur qui se perce et se remuscle pour retrouver un rythme mais à jamais autre, l’esprit et l’âme incapables d’en finir avec l’intarissable épreuve d’une nostalgie que l’on sait pourtant impossible, comme imprévisible…

Henri Deluy le traducteur reprend là son fil rouge et tourne les pages de ces trois Cahiers de Voronej, restitués par la mémoire de Nadejda au-delà de l’enfermement définitif, d’arrestations en libérations, d’années de travaux forcés, de la paillasse enfin de l’infirmerie d’un camp de transit, après sa déportation à Voronej en 1934, où Mandelstam s’éteindra au lendemain de noël 1938.

S’ouvre alors l’immense paysage glacé et lumineux de poèmes sur lequel glisse et reparaît un monde, le monde, Rome, Florence, Paris, la France… jusqu’au dernier retour : « Je pourrais m’étonner encore un peu / Du monde, des enfants, et de la neige, / Mais l’authentique sourire, comme un chemin / Rebelle, n’est pas un domestique. »

Composés d’avril 35 à mai 37, après L’épigramme contre Staline et avant, puis en même temps, que L’ode à Staline, les poèmes des Cahiers ne sont pas simples suites ou notes quotidiennes d’un poète. Non, leur singularité ne se marque pas dans une écriture qui chercherait l’originalité pour traverser les jours et les nuits. Lucide, elle se nourrit de moments vécus au prisme d’images colorées et traduit, comme rarement en poésie, les étonnements et les quasi-émerveillements d’un épisode de quelques années à la fois de voyages, d’allers et retours au lieu même des douleurs, d’exaltations apaisées devant la nature animale, végétale, à la surface et parfois au plus profond de l’humaine et ordinaire condition : « Blancheur de l’édredon des neiges / À la fenêtre du wagon. »

Toutefois, les couleurs et les sons du monde s’agglomèrent, souvent s’opposent et, dans les interstices de la plupart des poèmes, sourd l’angoisse et la question réitérée d’un avenir sans réel horizon : « En désordre des hommes, des hommes, des hommes, / Qui continuera après eux ? ».

Venons-en à Djougachvili, « non pas Staline », avec cette « ode », « poème » que Mandelstam écrivit un an avant sa mort, l’ultime tentative peut-être pour sauver sa vie. Il commence ainsi : « Si je prenais le fusain pour un hommage suprême », avec un conditionnel prudent qui marque la distance nécessaire à l’expression de sa fidélité profonde au peuple plutôt qu’à l’idole, affirmée dans les derniers vers : « Le monticule des têtes s’étend au loin : parmi elles, / Je m’efface, on ne me verra plus … », sans renoncer pour autant à tracer le portrait du « nom glorieux » avec ce même fusain qu’il réduira, au cœur de la 5ième strophe, « en poussière, à la recherche de ses traits. »

La lecture de ce poème est malaisée. Panégyrique en trompe l’œil assurément, mais en aucun cas poème crypté, critique ou ironique, comme s’il demeurait impossible de séparer le bon grain et l’ivraie, le poète tout entier attaché à l’histoire des « cent quarante peuples », autrement dit à ce pays multiple tant dans l’audace que dans son envers non complice, celui du conformisme autoritaire et mortifère. Et pourtant, tout était pensé pour Mandelstam, comme déjà accompli, dès l’écriture en novembre 33 de son Epigramme contre Staline, dont il écrira une sorte de double, d’étrange dépliement, en décembre 36 : « De son cou un collier de graisse coule et / Défend le flux et le reflux de son rêve » (…) « Il pense avec ses os, il ressent avec son crâne, / Et cherche à se souvenir de son apparence d’homme. »

Que dire de plus ? Quelle est l’adresse de ces deux poèmes gémellaires ? Que comprendre quand Mandelstam ajoute : « Au cœur du siècle. Je m’embrouille. / Le temps éloigne l’objectif - / Et mon bâton de frêne fatigué, / Et le cuivre moisi par la misère. » ?

Et plus encore, que ressentir d’autre que le frisson sidérant de sa propre mort apprivoisée lorsque l’on est saisi par cette phrase qui précède la double page où paraît le visage de Mandelstam, profil et face, document anthropométrique du NKVD, telle l’affiche non encore rouge de son mépris hautain et paradoxalement tendre de la fin à venir : « Je suppose que je ne devrais pas me plaindre. J’ai la chance de vivre dans un pays où la poésie compte –on tue des gens parce qu’ils en lisent, parce qu’ils en écrivent… » ?