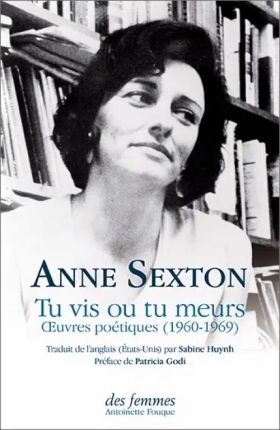

Anne Sexton, Tu vis ou tu meurs par Pierre Vinclair

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Comment lire Anne Sexton ? Se pencher aujourd’hui sur les poètes rattachés, à tort ou à raison, à la poésie dite « confessionnaliste » (c’est-à-dire, pour le dire vite, qui fait du poème un lieu d’expression des névroses et de travail sur soi) est une expérience paradoxale : d’un côté, bien sûr, nous rattrapons une lacune éditoriale majeure (mais pas si inhabituelle, si l’on songe qu’Ariel de Sylvia Plath ne fut traduit en France qu’en 2009, que Life Studies ou The Dolphin de Robert Lowell ne le sont toujours pas) ; d’un autre, ils et elles ont eu tellement d’influence sur la poésie anglo-saxonne que leur manière de faire nous semble acquise — et nous ne parvenons plus à discerner ce que leur œuvre eut, il y a soixante ans, sinon de révolutionnaire, au moins de dérangeant. Le risque est alors de n’aborder l’œuvre d’Anne Sexton que comme un jalon de l’histoire littéraire, en se félicitant qu’une lacune éditoriale soit comblée, mais sans se soucier de ce qui peut faire l’intérêt vivant de cette poésie.

Pour y avoir accès, il faut d’abord neutraliser cette étiquette de confessional poetry, d’abord mobilisée par Macha Louis Rosenthal pour qualifier Life Studies de Robert Lowell. Rosenthal qualifiait de confessionnelle une poésie caractérisée par le fait de formuler des confidences allant « au-delà des limites habituelles de la réticence ou de l'embarras personnel » : non seulement expression de la subjectivité, mais dévoilement public de l’intimité. Et il est vrai qu’Anne Sexton (dont Patricia Godi rappelle dans sa préface qu’elle avait envoyé ses poèmes à Lowell avant que lui-même eût publié Life Studies, Sexton écrivant : « C’est peut-être même moi qui l’ai influencé », p. 9) n’hésite à parler ni des événements traumatiques, ni des épisodes de dépression, ni des envies de suicide, ni des séjours à l’hôpital psychiatrique, etc. D’ailleurs, la pratique de l’écriture elle-même lui fut conseillée par son thérapeute ; et comme Sexton le révéla à Beatrice Berg, elle conçut d’abord la poésie comme une thérapie : « Mon analyste m’a dit d'écrire entre nos séances sur ce que je ressentais, pensais et rêvais. » Mais que de tels contenus psychiques ou existentiels fassent la matière première de bien des textes (et son premier livre s’appelle Retour partiel de l’asile) dit peu de choses sur l’art de Sexton : le poème tient d’abord à ce qu’il en fait, à ce qu’il crée à partir d’elles.

Quoi, en l’occurrence ? D’après Diane Hume George, citée sur le site de la revue Poetry, « La poésie d'Anne Sexton raconte des histoires dont la signification est de premier intérêt pour la vie artistique et psychique du milieu du XXe siècle. À travers son propre malaise, Sexton comprit le malaise de toute la culture de son pays […]. Sexton rendit explicite l’intimité fondamentale qui reliait des forces constamment présentées comme opposées par la société dans laquelle elle vivait. » Trouver dans sa propre intériorité une matière à même de révéler, notamment par le travail de la métaphore, les énergies réelles (tantôt contradictoires, tantôt complices) qui traversent la société tout entière, c’est en effet un enjeu autrement intéressant que la complaisance narcissique de la simple confession. Par le travail du poème, Anne Sexton serait ainsi moins du côté du patient (se penchant sur son moi) que du psychanalyste, —voire de Freud même (déduisant des agencements psychiques individuels les structures générales de la société).

Voilà donc l’enjeu : mais cela marche-t-il ? À chaque lecteur, sans doute, d’en faire l’expérience. Pour ma part, si je devais la formuler, je dirais que l’impression qui me reste après avoir lu Tu vis ou tu meurs, c’est d’avoir assisté à une série de combats (à coups d’instruments linguistiques, notamment de métaphores) au cours desquels, sur une scène étrange, une voix (qui dit « je ») se débat contre une multitude de personnages (n’atteignant pas tous le même degré de singularisation : parfois « ils », parfois « Mère », etc.). Comme dans ce long poème assez sidérant, « L’opération » (dont voici un court extrait) : « Les formidables personnes en vert se penchent / sur moi ; je roule sur la table / sous un soleil torride, en leur obéissant, / je me recroqueville, les genoux touchant le front, si possible. / Puis, je suis suspendue comme une selle et ils commencent. / Aussi pâle qu’un ange je quitte ma peau en flottant. // Je m’élève dans l’air hostile / au-dessus des femmes pures en travail, / de têtes couronnés de bébés en train de naître. / Je plonge dans l’escalier de service / en appelant « mère ! » à la porte des mourants, pour me précipiter vers ma propre peau, ravaudée là où elle a été déchirée. / Ses nerfs tirent comme des fils / et craquent de la jambe à la côte. / Des inconnus, leur visage roulant comme des cerceaux, demandent / mon bras. Ils me soulèvent pour me déposer dans mon berceau en aluminium. » (p. 150). Comme si la poésie, dans la performativité paradoxale d’une scène mentale mais publique (sur la page) était l’art de fabriquer, en leur conférant une acuité et une netteté étonnantes, des cauchemars partageables.