"À présent je n'ai pas", Avot Yeshurun par Frédérique Guétat-Liviani

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

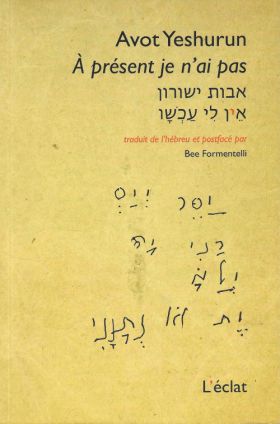

La vie d’Avot Yeshurun ressemble à ses poèmes, la brisure, la destruction, les trous, en sont les motifs incessants. En 1925, âgé de vingt ans, il rompt avec tout ce qu’il aime : pays natal, maison, langue maternelle. Il quitte la Pologne, laissant derrière lui sa famille, part en Palestine où selon les jours il se fait embaucher comme assécheur de marais, gardien de chameaux ou bien maçon. Il s’appauvrit sciemment, emprunte un autre nom, une autre langue, une autre terre. Cette vieille nouvelle terre, jamais il ne s’en croit détenteur, pas comme Les proprios, poème qui débute ainsi :

« Des hommes de loi

ont rénové la maison.

Ce sont les proprios –

et qui pour s’opposer à eux ? »

Il apprend à connaître la terre avec les Arabes qui l’accueillent. Il aime cette terre et ses habitants. Mais tandis qu’il croit pouvoir bâtir ici une autre maison, l’Histoire de l’Europe bascule et fait voler en éclats la lumière. Le Nazisme emporte tous les siens. Après le séisme, il reste un grand trou, charnier de noms disloqués. A.Y. ne fera jamais le deuil de ses frères, lui le gardien fugueur se sent à jamais coupable de n’avoir pu les sauver. Refusant d’obéir à la stupide injonction de faire son deuil, recueillant la plus infime miette soustraite à l’oblitération, il écrit. En 1948 une réplique du séisme a lieu, les Arabes, ceux qui l’ont accueilli, sont expulsés d’Israël. Aux effondrements intimes et historiques, A.Y. tente de répondre par la fabrication d’un autre monde, celui du poème. Un poème qui dans son écriture-même déconstruit toute certitude. Un poème à ciel ouvert pour une écriture sans abri.

La langue d’A.Y. est rude, sèche, elle creuse dans l’hébreu du Commencement, dans celui des Prophètes, elle héberge et mélange l’arabe, le polonais, le yiddish maternel, et n’a pas honte de fréquenter l’argot des bas-fonds de Tel-Aviv. C’est une langue impure, à la Grâce cosmopolite qui aime son lointain comme elle-même.

Le livre s’ouvre sur une série de poèmes regroupés sous le titre La maison. La maison en hébreu, c’est aussi une lettre, la lettre beth, celle par laquelle commence le récit de la Genèse mais qui reste deuxième de l’alphabet, pour laisser la place glorieuse à l’Aleph. Une lettre refuge, une lettre enveloppante, qui se tend vers la lettre suivante.

Dans le poème d’ouverture Maison Berditchevski, on assiste à la restauration des immeubles de la rue où vivait A.Y. Puis les mots de la démolition peu à peu se substituent à ceux de la restauration. Cependant, dès le poème suivant, la maison squelettique reprend doucement forme de corps vivant.

« Petit à petit

la maison se change

en fabrique

d’elle-même. »

Au fur et à mesure que la maison se déconstruit, pour laisser entrer ce qui était dehors et faire sortir ce qui était dedans, les phrases s’émiettent, les syllabes s’affranchissent, le poème se redresse, cherche l’aplomb.

En assistant à l’écroulement des maisons, à l’effondrement de ceux qui y vécurent, c’est la vulnérabilité de la langue qui se révèle également, elle nous échappe. Chaque nouveau coup porté sur la façade des immeubles, ébranle le vers, effrite le mot.

« son

sur

son

assènent

assener

un coup

sur

ça

ça

sur

ça »

Les vers, comme la maison, comme l’Histoire, se disloquent, se rompent. Secouée, malmenée, la langue ne tient plus debout. Les mots sont fugitifs, ils font escales dans les poèmes d’A.Y., certains sont en transit dans une langue qu’ils ne connaissent pas, et le poète ne les traduit pas, ils restent étrangers, le resteront, partout, tout le temps.

«…/…

La vie : sans majuscule.

Avek der Lebn. »

Ici, ce sont des mots yiddish qui viennent s’incruster dans le poème pour dire que La vie, elle s’est barrée…Et la pire des injures, prononcée en russe, reste inscrite en cyrilliques.

La brisure va vite, elle ne prend pas de gants. Les mots sont percés, parfois déchirés, comme le prénom qu’appelle l’homme aux larmes de cendres dans le poème Mania, Mania ne vient pas et le prénom se casse : « …/…Ma.. Ma.. Ma.. Ma.. Ma.. Ma.. » La syllabe amputée devient l’universelle question : Ma ? qui veut dire Quoi ? en hébreu. Le Quoi posé au Monde, qui fabrique et détruit les réponses. C’est Quoi, ce Monde-là ?...

Il faut se sortir de soi-même et rejoindre l’humanité tout entière pour lire À présent je n’ai pas, la deuxième série de poèmes qui donne son nom au recueil. Chaque effondrement tente la réparation, mais chaque réparation est déjà rongée par le prochain écroulement. Chaque poème avance dans le vide, laisse la place au dépouillement.

Le poème kénose est le plus court de tous les poèmes du livre, le plus pauvre, le plus dépossédé de lui-même. Il en est aussi le noyau. A.Y se dépossède par l’écriture, nous rejoint par les lambeaux de vieilles langues nouées, nous perd dans l’évidement des vers. Le lire c’est aller avec lui jusqu’au fond de l’inquiétude, jusqu’à l’obsession de la responsabilité dans l’exil de soi.

L’hébreu est la langue des passants, le poète lui rend sa fonction. L’ombre de Dvoyrelè, diminutif de Deborah en yiddish, traverse le livre. Elle apparaît dans Maison Berditchevski, et dans En dépit de toutes les fois finalement dans La langue de la maison. Mais ce n’est pas le contour d’une femme errante qu’on aperçoit, c’est le son d’un prénom perdu.

La série des ultimes poèmes s’intitule Quelque part là-bas il est, avec elle l’écriture s’achemine vers le dernier franchissement. Le poème n’est plus qu’un creux au sein duquel le Monde entre par effraction. C’est bientôt l’heure de la Ne’ila, la dernière prière, celle qui annonce la clôture de Kippur. À l’heure de la Ne’ila, les portes du ciel se referment. Les prières, pour être entendues, doivent se frayer un chemin au plus vite. Pour les poèmes, c’est pareil, il ne faut plus tarder. Jusqu’au dernier Face à face A.Y trace des poèmes maigres comme des clous, des clous semblables à ceux qui transpercèrent le corps de Jésus. Le sien est un Jésus en Camp, pas en Gloire :

« On t’a pris, on t’a pendu

par les deux mains

par les deux pieds

par les deux testicules. »

Et tandis que proche et lointain se brouillent, le resserrement final opère jusqu’au bout dans la page, l’issue du poème, c’est sa verticale. L’horizon jusqu’alors négligé, sectionne soudainement l’initiale :

« et à la m

ort ne m’a pas livré. »

Une dernière fois Avot Yeshurun s’oppose à la clôture.

À présent je n’ai pas paraît le 20 février 1992, deux jours avant sa mort.