Un pays mal continué de James Sacré par François Huglo

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

L’usage de « mal » comme adverbe est familier aux lecteurs de James Sacré. Ils se souviennent de Quelque chose de mal raconté (1981), Des pronoms mal transparents (1982), Âneries pour mal braire (2006), Artine mal étoilée (2013). Toujours aussi éloigné du Bien et du Mal majuscules, le mot parle ici d’effort (de tâche malaisée, de maladresse : la fameuse gaucherie affectée, cette ruse d’un Sacré comme mal assuré dans sa démarche entre les langues) et de souffrance, mais c’est « un pays » et, au-delà de lui, la terre, qui se sent mal, a mal. Comment ce pays peut-il se continuer ? Comment le poème peut-il le continuer ? Le titre tient suspendues cette face objective et cette face subjective de la même pièce, de la même question, puisque le pas s’inscrit dans le paysage.

Le poème décrit un itinéraire, succession de trajets, de promenades nommées par des titres qui, eux aussi, oscillent entre objectif et subjectif : Un jour de juillet à la Gardiole, Une abbaye bien peu continuée, Chercher des mots dans la Gardiole, Le Mas Rouge, Poème solitude qui s’en va vers les étangs, Quelque chose de lourdement tranquille, La déchirure pourrait s’agrandir, C’était où les Aresquiers ?, Approche par les vignes du domaine de La Plaine, Ça s’est encore déchiré sur les bords, Le poème continuerait quel pays ?

Continuer : persévérer dans son être, dirait le philosophe. « Quand même », ajoute le poète : « Le bruit des cigales, un oiseau qui craille. Le silence / Malgré la rumeur des routes d’où je viens, un silence / Quand même continue ». Plus loin : « On voit quand même que de la vie est là : / (…) L’endroit n’est pas si abandonné ; non / Quelque chose toujours y est vivant ». Vivre, c’est survivre aux « désastres du temps ». Jusqu’à ce que le silence couvre les bruits, qui ne sont jamais que les bruits du temps. Risquons l’oxymore : le lieu peut dire le silence. Ce qui, d’une abbaye, survit aux pillages « Est comme un grand signe que le silence du lieu (Voilà justement que les cigales se taisent, ou presque) / Et le regard qu’il permet vers les lointains / Se fout des bruits d’autoroute et des petits avions qui passent / Au bord de sa parfaite indifférence au temps ».

Le poète, lui, (on peut aussi dire le promeneur, le lecteur) progresse dans le temps. Il oscille entre les époques. « Quatre parterres de simples cloisonnées de bois » renvoient à un « village shaker au Massachusetts » et au jardin paternel à Cougou. Une prière de saint Augustin renvoie à « d’autres jardins dans les livres d’Ibn Arabi », une cabane à « des murets bas dans la région de Melle », un balcon-véranda à « quelques plantations de Louisiane ou de la Virginie », une « manade de chevaux blancs » aux « pintos indiens dans un enclos de la Monument Valley », des oiseaux à « une page manuscrite en arabe » (ici se confondent métaphore et réminiscence). Temps retrouvé : « S’envole en traits de couleurs cassées / La plus belle huppe et c’est toute mon enfance redonnée ».

Impossible, pourtant, de se reposer sur l’éternité retrouvée. « L’éternité, oui / Mais le vivant d’aujourd’hui ? ». L’oscillation entre les époques est inquiétude, intranquillité. Car la réminiscence relie des lieux saccagés. Autour d’un complexe « Lafarge béton granulats », le silence n’est qu’ « une menace qui se reprend », celle d’un monstre qui « a mangé déjà / Ma fontaine de Cougoulet » et « la course éperdue des bisons dans la prairie qui n’existe plus ». Le combat est inégal : « Dans la vallée où la jolie tache des toits de Gigean / Se trouve déséquilibrée par toute l’étendue de la zone commerciale et semi-industrielle qui s’est développée loin en avant du bourg ».

Le paysage n’est pas providence mais provende : pour des oiseaux, « des promeneurs et des gens de mon espèce en quête de mots pour écrire », pour le pêcheur solitaire dans sa barque. Chacun peut dire : « Je n’arrive nulle part / Et rien n’attendait mes mots ». Et s’inquiéter du « bruit continu de circulation », du « bleu du ciel aujourd’hui plein de cendres et menaçant », de « clôtures », des « interdictions d’entrer », du « fermé ». La vie s’est juste « installée comme elle a pu ». Dans le « paysage dévasté », le photographe zoome « pour mieux voir d’où viendrait la beauté », celle « d’un film de Cayrol et Resnais », où « le mystère de vivre portant la mort en soi / Reste entier ».

Dès lors, « continuer » c’est « contenir la mort » —« Et comment / La contenir assez la mort, pour continuer ? »—Contenir la montée des eaux, au sens figuré comme au sens propre : les amis Nicole et Georges Drano s’inquiètent « De la montée des eaux partout sur la côte et particulièrement / Dans la région de Frontignan ». Ironie de la mer, ironie de la mort menaçant de submerger les panneaux « Vous entrez sur un site naturel sensible » et «Interdit à tous les véhicules ». Deux inscriptions, deux dénis ? « On croit toujours que ça n’arrive qu’ailleurs / Une île au loin, qui s’en va disparaître / Le bruit de quelque falaise (on n’entend rien d’ici) / Qui s’écroule et la maison / Va perdre son jardin ». Mais la proposition peut être retournée : « toute contrée meurtrie / Cache un jardin ». Et même si le temps « la continue si mal, la terre », le poème s’inscrit parmi les gestes de soin qui viennent « Guérir la terre en ses endroits les plus atteints, / Retrouver l’amitié de nos mains / Pour caresser le plus enfoui de son corps / Sous le visage dévasté ».

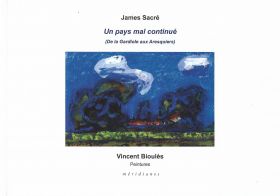

Les peintures de Vincent Bioulès semblent opposer à l’inquiétude du poème de James Sacré « l’immobilité, quelque chose de lourdement tranquille », et aux promenades et oscillations de la mémoire l’instant de la sensation, de la couleur pelant à vif le corps et le paysage. Tactile, avec la limpidité de l’aquarelle ou le gras du pastel, la sensation de la matière affleure, avec celle du papier kraft en transparences. Parfois des touches, mouvements ou contours noirs, comme calcinés : des mouches, des nids d’insectes, une barque, répondent à l’incandescence des blancs, qu’emporte un nuage ombré de mauve. Ou le bleu intense d’un mur dans l’ombre clignote, quand s’éteint le blanc du mur au soleil. Comme si, par contagion, les vibrations des couleurs se chargeaient des rumeurs portées par le poème.