Une fin d’après-midi continuée de James Sacré par François Huglo

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

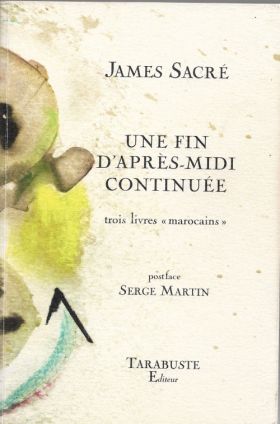

trois livres "marocains"

Ni décolonial, ni post colonial, encore moins colonial, en ses trois livres « marocains » (Une fin d’après-midi à Marrakech, Viens dit quelqu’un, Un paradis de poussières) réunis par l’éditeur et à lire comme un seul, James Sacré est l’étranger. « Moi qui n’existe pas. Quel pays ? ». Car « je » est un hôte, dans les deux sens du terme : « Ce que dit la voix de l’hôte : / Ce qui est à moi est à toi, / Ce qui est à toi est à toi ». Ici « Rien n’est exigé. Et si te voilà vraiment comme un hôte en mon désir de ta présence ? ». Ici « Nous écoutons / Dans la ressemblance de nos désirs / Le bruit de la différence. Ou l’inverse ».

Ici l’autre perd sa majuscule. Serge Martin écrit dans sa postface : « À contre-courant d’un certain altruisme contemporain auquel ont participé bien des promoteurs d’une géopoétique, où l’Autre se voit sanctuarisé au point de devenir toujours plus lointain, plus différent, et en fin de compte où l’altérité devient éthérée tellement l’Autre s’est vu essentialisé, James Sacré ouvre à une altérité rejouant sans cesse les identités. Gestes et voix y font quasiment l’amour, c’est-à-dire qu’ils convoquent tout l’intime avec tout le social ». Serge Martin ajoute, en corollaire : « L’orient y perd sa majuscule ». Incarné, il est tutoyé : « Quelque chose a pris corps dans le temps. Parce que soudain ta rencontre à Marrakech ».

Se ressemblent les pays « où précisément je suis passé / En espèce d’enfant perdu ». Quelqu’un passe, la réminiscence le reconnaît : « je te connais bien marcheur pour nulle part petit garçon je m’en allais dans les champs me perdre aussi ». Et perdre l’identité du corps propre : « Le fond de soi comme un terrier sale, sûr ! ». Le cœur est « un peu de foin sale dans un soulier trop grand ». Dans le monde où « de la vie brille », quelque chose « de lent s’en va pas : comme une eau sale ». Dans un « endroit pour le corps », un « théâtre chiottique », à la fois « intime et public », avec « de l’eau fraîche et les doigts » on touche « sa propre intimité après son moment le plus mélangé de mort et de vie », on prend ainsi « une vraie mesure de ce qu’on est ». Dans « une maison désormais partout », on jette « de l’eau fraîche pour mettre ensemble et les séparer le sale et le propre », comme on jette « rythmes et figures des mots dans les façons de vivre et de mourir partout ». Et comme le temps « pas facile et familier » mêle « la saleté du monde avec sa propreté ». Comme « l’impatience du livre (je la ressens dans mon corps qui veut l’accueillir) » mêle et « pétrit mon intelligence avec ma bêtise ». Comme le cœur « s’effraie / De savoir mal coudre ensemble / La soie fine du monde et ses chiffons sales ».

Opacité et transparence, visible et secret, se retournent, s’échangent dans le langage et dans le temps : « On finit par savoir que l’épaisseur du temps / C’est la même chose que sa transparence. Une affaire de langage ». Plus loin : « Le temps qui passe est un secret qu’on voit ». Dans un « effort au style » particulier, « effort de mal dire pour mieux dire », et des « façons d’être et de ne pas être ensemble », le poème « se prend à l’histoire du monde entier », sans savoir vraiment comment il « doit se tenir dans le langage / Et dans la plaisance d’être, ou dans / Le malheur du monde ». Si « le temps jeune est avec » l’eau dont les « mots » voudraient continuer le « bruit de fraîcheur et de quantité donnée », on craint « que tout s’épuise en vaine parole dans le peu d’eau courante des mots ».

À « l’accueil » et au « sourire de gens » qui « sont un présent très respirant », répond le désir de « Passer dans un pays pour ne pas le connaître, mais l’aimer ». Ce n’est « pas tellement du sens » qu’il entend, « plutôt comme une rumeur ». Écrire est « un geste de vivant / Qui pense au mot bonheur dans le bruit de la mort », aimer « une fragile violence au fond du mot mourir ». N’étant là « que de passage », on a « un pied / Dans le vivant, l’autre pris / Dans le bruit du vivant ». Une « histoire pas facile » a « ses gestes défaits dans ceux d’aujourd’hui ». Quand la main d’un vieux gardien de cimetière « m’a donné une rose, a touché la mienne / Puis touché son cœur / J’avais le mot France comme une chose encombrante / Dans le mien ». Il y a du « Malaise dans les mots ». Le poème, c’est « comme du malheur mal guéri ».

La « poussière » du poème —Où « les mots » sont « comme une poussière / Qui va peut-être briller » — porte quand même un « désir / De paradis minuscule ». Il faut au couscous « très peu de garniture » pour « que vienne un paradis dans la bouche ». Le poème se donne à travers l’ « appariement d’une forme et d’une couleur », prise « à des peintures de Nicolas de Staël ou de Matisse ». La forme est dessinée par un « Geste parlé Comme une couture au temps ». Celui d’écrire répond à ceux, techniques, des petits métiers observés, aux « gestes de manger ensemble et de vraiment partager ce qui devient notre corps, comme un seul corps », quand « le plus délicieux couscous » est « tout le jardin mis dans un grand plat pour tout le monde ». Dans le poème passe « le temps comme un jardin ».

Ainsi continue « une fin d’après-midi », façon non d’être pour la mort mais de persévérer dans son être, à travers « un livre qui ne serait pas une description, ni l’explication d’aucun mystère, mais la continuation de ce que c’est vivre en aller-retour du cœur entre le monde et les mots. Légère machine d’existence pour aller mourir sans avoir peur ». Un livre de soif, de caresse, et d’appétit.