La peinture me regarde de Christian Prigent (2) par François Huglo

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

« La peinture me regarde » et je regarde à travers la peinture comme à travers la littérature, l’une et l’autre ayant « la prétention de médiatiser notre rapport aux êtres et aux choses », et refusant « le confort d’une connivence immédiate », consommation ou fusion. Car « nous ne sommes pas "au monde" (tout en n’étant évidemment pas ailleurs non plus) ». Au stade du miroir, la parole et la « saisie optique des choses », l’ « exclusivité scopique » enfouissant « l’analité », nous imposent une « mise à distance des choses ». Le « goût » de Prigent « a dû à la fréquentation assidue des œuvres de la peinture une part décisive de sa saisie sensorielle du monde ». Inversement, il « regarde la peinture à partir de ce qui (l’) obsède : le langage poétique ». Et nous livre aujourd’hui moins une somme « (d’écrits sur la peinture, de 1974 à 2019) qu’un produit : ce qui (se) passe entre eux, ce qu’ils construisent. La perception est une construction (merci, Merleau-Ponty !). En particulier cette perception de la peinture, de la musique, de la littérature, que l’on appelle lecture. Celle de Christian Prigent trace un arc entre anciens et modernes qui ne sont pas leurs enfants. « C’est tout le contraire : le savoir vivant qui nous vient des modernes est ce qui ré-enfante à chaque fois les anciens parce que ça les rend à l’inquiétude de la vie ».

Émulation : « Faudrait faire quelque chose comme Twombly dans le poème », quelque chose comme cette « peinture identifiée au retrait des signes qui définissaient la peinture. (…) Et qu’on puisse y jouer d’un mélange saugrenu d’hyper-sophistication culturelle et de trivialité graffitée ». Complicité : le « rythme de Viallat » est « parallèle (…) à ce qui joue dans l’écriture moderne ». Refus : Prigent ne « prend » pas le vocabulaire de Parant, « trop poétiquement codé (…). Ce que j’ai écrit, comme je l’ai écrit, il a fallu que je l’arrache à ce type de posture poétique », où aucun « vide » ne « vient franchir ce pont métaphorique chroniquement lancé entre tout et tout ». Plus rien à lire, plus rien à dire, plus rien à voir, « lèvres closes dans la prise cireuse des choses (…) je roule comme le bousier sa boule de matière succulente ».

Le vide nous renvoie à Lucrèce, cité à propos des « grands anamorphoseurs » de la peinture et de la littérature (Théophile de Viau, E.E. Cummings, Mallarmé, sans oublier cet équivalent de l’anamorphose qu’est l’anagramme, de Rabelais à Luca et à Verheggen) : les choses « se font dans tout le champ du vide ». Le « tableau » selon Mathias Pérez est « un noyau atomique », avec « ses électrons colorés en suspension dans le vide ». Depuis le « trou rouge » de Monet, la peinture est « sommée de désigner dans son plein (…) le vide qui la motive et qu’elle s’acharne à re-présenter ». Déjà, dans le célèbre tableau anonyme de l’école de Fontainebleau, deux dames au bain, « le maniérisme sophistique fige la fièvre dont il est la recherche et l’effet ». Du « foutre laiteux » craché par le téton de Gabrielle à la voie lactée craché par celui de la Junon du Tintoret, la « fièvre baroque » fait fuser « les myriades d’étoiles, la poussière des signes : la pluralité des mondes s’ouvre dans le vieux monde d’Euclide, monocentré et clos ». Les anciens (de Démocrite-Épicure-Lucrèce aux « anamorphoseurs » baroques) sont déjà des modernes, imposant « un autre type de lecture », où « il faut s’ouvrir au risque de se jouer soi-même dans le jeu ».

Les « étranges objets » de Pierre Tual qui « pèsent sur les graviers de tout le poids de l’acier Corten » y « font davantage de vide que de plein : ils évident l’espace plutôt qu’ils ne le meublent ». Ils sont le signe d’un « déploiement respiratoire », le souvenir des « gestes exorbitants » qui les « soufflèrent dans l’espace », et celui « des drapés emphatiques de la statuaire baroque ». Entre réduction et expansion, Jean-Louis Vila travaille dans « le vide », à « une définition de la peinture ». Il tente « d’exposer ce vide ». Dans la gravure de René Bonargent, ce n’est pas le « corps reproduit » mais le « corps évidé, allégé » qui « fait signe ». Ce sont nos corps qui « se noient et se vident dans l’hétérogénéité des signes qu’ils émettent ». Il n’y a « rien à voir » dans le porno où l’espace est « à la fois toujours plus plat et toujours plus creusé de sa propre vacuité ».

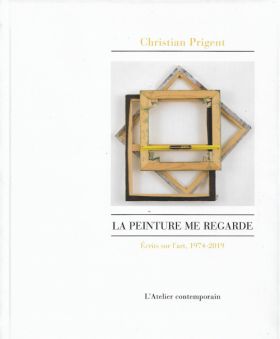

Des anciens aux modernes via les baroques, « hanté par le vide où la matière trace son mouvement d’énergie atomique et immergé dans l’écume informe des pulsions, le sujet lui-même atomisé, arraché aux illusions narcissiques et aux projections spéculaires, cherche à débloquer l’angoisse névrotique scellée dans la solidité du vieil espace ». Pour Daniel Dezeuze, « l’espace que produit la peinture est l’effet et le reflet dynamique de l’espace idéologique où se déplace le peintre ». La théorie lui « permet de dénuder le fond idéaliste des propositions "réalistes" comme des interventions modernistes nées de la postérité de Marcel Duchamp ». Picabia avait présenté des châssis vides, Fontana évidé des toiles, le travail de Dezeuze est plus « proche de l’ironie » de celui de Jasper Johns.

Littérature et peinture modernes s’interrogent sur les moyens qui sont les leurs, et exigent une lecture qui sache ou apprenne « qu’il n’y a de langue que tordue, d’acte signifiant que manqué ». Paradoxe : Claude Viallat réduit la peinture à la peinture tout en la libérant de la peinture. Les réductions fonctionnent comme la théologie négative, excèdent « le confort du pur plaisir esthétique » pour « provoquer une manière de jouissance : une heureuse déroute du regard ». Comme Pierre Tual, André-Pierre Arnal réinvente le pli baroque : plié, déplié, « le corps travaille le corps de la toile qui le travaille à son tour ». Sculpures si l’on veut, mais dans une problématique picturale. Philippe Boutibonnes, qui « n’a jamais fait partie de Supports / Surfaces », propose « une bande dessinée en trois dimensions réelles », qui « matérialise littéralement la chronologie du travail qui l’a produit ». Joël Frémiot peint « au prix du poème », pour « résister au discours verbal ». Son tracé bat « entre un "déjà-plus-geste" et un "pas encore signe" ». Motherwell « interprète l’estampe », la traduit en « action painting » et en « calligraphie orientale ». Twombly « compose le catalogue des inscriptions humaines ». Bacon a osé montrer « l’image de la non-image absolue : la béance des corps mangés par l’infini qui grouille », puis l’inquiétude s’est figée « en signal ostentatoire de l’inquiétude ». De Kooning ose encore. Et Antoine Révay « rencontre la modernité » de son geste « dans l’inquiétude qui travaille le traditionalisme ».

Philippe Boutibonnes « aime les coins », il « rebute le regard qui focalise ». Dans le travail de Pierre Buraglio, « une durée méditative diffère l’expression pour y intégrer ce qui, hétérogène, la constitue et la scande ». Daniel Busto retrouve « l’unique trait de pinceau » des maîtres zen pour traduire plastiquement le mallarméen « rien n’aura eu lieu que le lieu ». Jean-Marc Chevallier « nous fait voir quelque chose de la tension qui hante l’intimisme de Vermeer ». Joël Desbouiges « questionne la possibilité de voir le sexe "en peinture" ». Le mazzocchio d’Ucello confronte la figuration à son contrepoint géométrique abstrait, l’oiseau en trompe-l’œil des Anacoluthes de Desbouiges confronte des formes spectrales à une scène figurative : même fonction, mais inverse. Chez Serge Lunal, du motif (ce qui meut, et le « sujet ») ne reste que le motif (une « phrase musicale »).

Ce que Walter Benjamin appelait l’ « aura » donne au noli me tangere de la peinture de Mathias Pérez « son charme sensuel » et sa « violence déceptive », et exsude des images de Marc Pataut : photographies de visages, autant de « présences », et d’invitations socio-critiques. Comme celui de Tadeusz Kantor, le théâtre de François Tanguy agite les « fantasmagories de notre bibliothèque crânienne », des « pantins hominiens », les « langes et les linceuls qui peuplent nos mémoires. Et les vident ». Denis Roche photographe : « toujours plus de limites (…) et toujours plus de matières », pour « "voir" le temps ».

Ceux qui cherchent en ce livre une histoire de la peinture la trouveront, mais il ne s’agit pas de cela. Plutôt du « regard tel qu’on le parle », comme disait Ponge cité par Prigent à Bénédicte Gorrillot, au cours de l’entretien final. Et, de salut en salut (aux anciens, au livre de Kells, au Greco, à Cézanne, Gauguin, Matisse, aux modernes et aux amis) d’atomes crochus dans la pluie d’atomes. Et de « saluer », après l’avoir injuriée, giflée, « aujourd’hui la beauté ».